Table des matières

Quant à la notion de postcolonie, elle renvoie, simplement, à l'identité propre d'une trajectoire historique donnée : celle des sociétés récemment sorties de l'expérience que fut la colonisation, celle-ci devant être considérée comme une relation de violence par excellence. Mais plus que cela, la postcolonie est une pluralité chaotique, pourvue d'une cohérence interne, de système de signes bien à elle, de manières propres de fabriquer des simulacres ou de reconstruire des stéréotypes, d'un art spécifique de la démesure, de façons particulières d'exproprier le sujet de ses identités. […] Elle consiste également en une série de corps, d'institutions et d'appareils de capture qui font d'elle un régime de violence bien distinct, capable de créer ce sur quoi il s'exerce ainsi que l'espace au sein duquel il se déploie. (Mbembe, 2020a, p. 183-184)

Ce texte fait suite à ma publication Du postcolonial à travers Saïd, Spivak et Bhabha dans Gazette portant sur la perspective postcoloniale. J'y discute des fondements de cette perspective en me référant à trois de ses auteurs et autrices clés. J'ai justifié la nécessité d'une telle discussion par trois constats : d'abord, la confusion entre la perspective postcoloniale et décoloniale dans le sens de prendre l'une pour l'autre ; ensuite, une confusion laissant entendre que la décolonialité serait une évolution de la postcolonialité ; et enfin, la montée d'une tendance d'extrême droite antipostcoloniale et antidécoloniale tant dans le milieu académique que dans le milieu politico-médiatique (Osna, 2025). La raison de cette suite s'explique par la complexité et le caractère paradoxal du politologue camerounais Achille Mbembe par rapport à ce courant.

Il a acquis une notoriété mondiale durant ces deux dernières décennies comme intellectuel universitaire africain le plus cité au monde, dont les œuvres sont traduites dans quatorze langues (Coates, 2025). Je n'ai pas la prétention ici de présenter une étude sur la pensée de cet éminent intellectuel africain, ce qui m'aurait coûté un temps dont je ne dispose pas pour l'instant malgré mon intérêt pour sa pensée et mon estime pour l'auteur. En lisant certains travaux de Mbembe, je ne cesse de m'interroger sur sa pensée, sa position par rapport aux courants postcolonial et décolonial. Est-il un auteur postcolonial ? Est-il décolonial ? Comment le situer par rapport à ces courants de pensée ? Comment se situe-t-il lui-même ? On pourrait même se demander si ses œuvres font de lui un auteur postcolonial, décolonial… Ou tout simplement, je pourrais me demander s'il constitue un cas d'étude, un courant à part ou s'il est au-dessus de tous ces débats. Le paradoxe est que si certains le considèrent comme un penseur postcolonial, Achille Mbembe ne se considère pas lui-même comme postcolonial, voire décolonial.

Achille Mbembe est un auteur très prolifique. Dans ce texte, je vais me concentrer sur certains de ses travaux pour essayer de voir en quoi il serait, peut-être malgré lui, un penseur postcolonial. Du moins, pour être plus réaliste et respecter la position de l'auteur, je tente de voir comment il est en dialogue avec la perspective postcoloniale. Je dois d'abord faire une mise au point qui consiste à préciser dès le départ que je suis conscient des tensions existantes autour de l'auteur, notamment par rapport à certaines positions/implications politiques suscitant des controverses. S'il existe des controverses dans les médias ou sur les réseaux sociaux et des jugements/critiques sur son choix de « collaborer » avec l'État français (voir Les faux-semblants du duo Mbembe-Macron ; À propos du panafricanisme à deux balles), je vais plutôt m'attarder à discuter de sa pensée à travers certains de ses textes. En effet, il s'agit d'une modeste réflexion basée sur des articles, entretiens et ouvrages de Mbembe pour discuter de sa position par rapport au postcolonial.

Je vais donc, dans un premier temps, discuter de la conception de Mbembe de la théorie postcoloniale pour ensuite soulever ce que j'appellerais le paradoxe Mbembe qui exprime sa distance critique ou, mieux, sa divergence avec la perspective postcoloniale. Outre cela, compte tenu de sa mention d'Haïti en tant que postcolonie dans certaines de ses œuvres, je juge important de voir son clin d'œil par rapport à Haïti dans une première section et de voir, dans une seconde, en quoi Mbembe pourrait aider à comprendre certains enjeux historiques et contemporains d'Haïti.

La conception mbembéenne de la critique postcoloniale

La décolonisation a fini par devenir un concept de juristes et d'historiens. Ce ne fut pas toujours le cas. Aux mains de ces derniers, cette notion s'est appauvrie. Ses multiples généalogies ont été occultées, et le concept a perdu de la teneur incendiaire qui marqua pourtant ses origines. Sous cette forme mineure, la décolonisation désigne le transfert du pouvoir de la Métropole aux anciennes possessions coloniales au moment de l'indépendance. […] Déclinée sous maintes désignations au long des XIXe et XXe siècles africains, la décolonisation fut pourtant une catégorie politique, polémique et culturelle pleine. Sous cette forme majeure, la décolonisation s'apparentait à une « lutte de libération » ou, comme le suggérait Amilcar Cabral, à une « révolution ». (Mbembe, 2013, p. 55-56)

Dans la citation précédente, Achille Mbembe lance de façon polémique une critique d'une certaine conception juriste et historienne de la décolonisation. Cette conception drainerait une vision réductionniste de la décolonisation vue comme une sorte de transfert du pouvoir de la Métropole aux pays anciennement colonisés. La problématique de la décolonisation est un des enjeux au centre de la pensée postcoloniale. Cependant, Achille Mbembe ne dispose pas d'un ouvrage spécifique consacré à une réflexion systématique sur la perspective postcoloniale. On peut néanmoins voir que, dans certains de ses ouvrages et articles (entretiens), il a clairement dégagé une compréhension et une position relative à la pensée postcoloniale. Je m'appuie en effet sur ces travaux pour capter sa compréhension et sa position sur la critique postcoloniale.

Mbembe et al. (2006) situent la perspective postcoloniale, d'un côté, dans les luttes anticoloniales et antiimpérialistes, et de l'autre, dans les héritages de la philosophie occidentale et des disciplines constitutives des humanités européennes. Cette perspective désigne, pour Mbembe, une critique des effets d'aveuglement et de cruauté produits par une conception coloniale de la raison, de l'humanisme et de l'universalisme. Il précise que la pensée postcoloniale n'est pas une critique contre l'Occident en soi ou antieuropéenne, mais plutôt contre une conception coloniale et se différencie des courants européens tels que l'existentialisme, la phénoménologie et le poststructuralisme du contexte d'après-guerre en France ; elle est en revanche le fruit de la rencontre entre l'Europe et les mondes conçus jadis comme ses lointaines possessions (Mbembe, 2013 ; Mbembe et al., 2006). Il critique « l'humanisme colonial européen » comme étant une « haine inconsciente de soi » qui s'exprime dans le racisme. Dans cette optique, je pourrais dire que la critique postcoloniale prendrait ses distances avec « l'antiracisme intégrationniste » pour embrasser un « antiracisme radical » (Civil & Osna, 2021). La notion de postcolonie va au-delà d'une perspective chronologique pour embrasser une dimension épistémologique qui se distingue d'une lecture linéaire de l'histoire ; elle endosse une rupture radicale qui donne la voie à un autre rapport au passé, au présent et au futur (Bancel et al., 2010). Baneth-Nouailhetas (2006) signale l'évidence de l'emprise du poststructuralisme sur les tenants de la critique postcoloniale.

Dans son ouvrage Sortir de la grande nuit, Mbembe (2013) identifie trois moments de la pensée postcoloniale. Le moment inaugural qui coïncide avec les luttes anticoloniales. Il argue que :

L'anticolonialisme avait pour visée la création d'une nouvelle forme de réalité-l'affranchissement par rapport à ce que le colonialisme avait de plus intolérable et de plus insupportable, sa force morte ; puis la constitution d'un sujet qui, à l'origine, renverrait d'abord à soi-même ; et, en renvoyant d'abord à soi-même, à sa pure possibilité et à sa libre apparition, se rapporterait inévitablement au monde, à autrui, à un Ailleurs. (Mbembe, 2013, p. 241)

Le deuxième moment, émergeant des années 1980, est désigné par l'auteur comme la grande herméneutique, caractérisé par L'Orientalisme de Said. Ce dernier a échafaudé les bases de la théorie postcoloniale qui correspond à ce que Mbembe appelle « une forme alternative de savoir sur la modernité ». Il renchérit pour noter que l'une des contributions majeures de Said a été de montrer que le projet colonial ne se réduit pas à un simple dispositif militaro-économique, il a été également soutenu par une infrastructure discursive, une économie symbolique, tout un appareil de savoir impliquant aussi bien la violence épistémique que physique. Le dernier moment coïncide avec l'époque contemporaine de la globalisation. Cette dernière indique l'expansion généralisée de la forme marchandise et sa mainmise sur la totalité des ressources naturelles, des productions humaines, bref sur l'ensemble du vivant. Il explique ailleurs que ce moment indique la planétarisation des marchés, de la privatisation du monde sous l'égide du néolibéralisme et de l'intrication croissante de l'économie financière, du complexe militaire post-impérial et des technologies électroniques et digitales (Mbembe, 2015). En revanche, Mbembe pense que

[…] la réflexion critique sur les formes contemporaines d'instrumentalisations de la vie peut gagner en radicalité si elle consent à prendre au sérieux ces formations anciennes et récentes du capitalisme que furent l'esclavage et la colonisation. De tous les points de vue, la "plantation", la "fabrique" et la "colonie" ont été les principaux laboratoires où a été expérimenté le devenir autoritaire du monde tel que l'on observe aujourd'hui. (Mbembe, 2013, p. 80)

Dans son ouvrage Politique de l'inimitié, Mbembe (2018) offre une caractérisation de cette période contemporaine, il y relève quatre traits caractéristiques. Le premier désigne « le rétrécissement du monde et le repeuplement de la Terre à la faveur du basculement démographique ». Même si en plein XXIe siècle, la traite des esclaves et la colonisation ne sont plus à l'ordre du jour, les nouvelles dynamiques de circulation et de formation des diasporas se font grandement par le commerce, les guerres, les désastres écologiques et les catastrophes environnementales, les transferts culturels de toutes sortes. Le deuxième se réfère à la redéfinition de l'humain dans le cadre d'une écologie générale et d'une géographie planétaire. C'est l'avènement de l'homme plastique ayant pour corollaire le sujet digital. On reconnaît finalement que le genre humain n'est qu'une partie de l'univers composé d'autres sujets vivants. Le troisième désigne l'introduction généralisée d'outils et de machines calculants ou computationnels dans tous les aspects de la vie sociale. Avec le pouvoir du numérique, il n'existe plus de séparation étanche entre l'écran et la vie. Enfin, Mbembe (2018, p. 102) estime que « […] l'idée selon laquelle l'Occident est la seule province du monde à même de comprendre et d'instituer l'universel refait surface. »

Il semble que ces interrogations traversent plusieurs des dernières œuvres de Mbembe, dont l'ouvrage Brutalisme. Il a lui-même spécifié que la question des figures du temps et des figures du pouvoir le préoccupe depuis le dernier quart du XXe siècle (Mbembe, 2023a). Dans cette optique, il explique que : « Je ne m'en suis rendu compte qu'au moment d'écrire le présent livre : une partie de mes réflexions depuis le dernier quart du XXe siècle auront porté sur la pratique et l'expérience du pouvoir en tant qu'exercice de démolition des êtres, des choses, des rêves et de la vie dans le contexte africain moderne. » (Mbembe, 2023a, p. 12) Par ailleurs, dans La communauté terrestre, il identifie trois paradoxes liés à notre présent technologique. Le premier se réfère au questionnement sur la division entre la technologie comme forces du devenir et le questionnement politique sur le sens de ce devenir (Mbembe, 2023b). Ainsi, « La raison instrumentale et la puissance qu'elle engendre se sont libérées du poids du sens. » (Mbembe, 2023b, p. 32) Le deuxième correspond au délabrement de la planète par la civilisation thermo-industrielle. Ce paradoxe a engendré une disjonction radicale entre la technologie et la pensée politico-sociale à une époque où technologie et écologie devraient être les nouvelles luttes politiques priorisées. Le troisième paradoxe indique que « La technologie tend désormais à absorber toute seule les attributs de la pensée religieuse, de la raison magique ou animiste et de l'activité esthétique. Il n'y a guère longtemps, l'objet artificiel était supposé éloigner l'humain du monde. » (Mbembe, 2023b, p. 33) L'humain contemporain détient, ce que Mbembe appelle, une relative connaturalité avec la technologie.

Dans Critique de la raison nègre où il aborde la problématique de la race et du racisme, il propose ce qu'il appelle la montée en humanité comme une sorte d'alternative au monde capitaliste néolibéral. Mbembe (2023) traite de la problématique de la communauté en abordant les conditions de possibilité de celle-ci. Cette dernière est conçue comme projet de mise en commun, mise au pluriel sans occulter la réalité de la division et du conflit. Plus loin, il affirme que : « Restitution, réparation et justice sociale sont les conditions de la montée collective en humanité. » (Mbembe, 2015, p. 257) Dans le contexte des deux cents ans de la rançon coloniale, cette assertion fait écho aux revendications du peuple haïtien dans ses diverses composantes qui exigent de la France restitution et réparation d'avoir imposé une rançon à Haïti en 1825 pour « reconnaître » son indépendance acquise dans une guerre de libération. Cette guerre que les captifs de Saint-Domingue ont gagnée à feu et à sang contre l'armée napoléonienne en 1803, la plus grande de l'époque. Ainsi, « Pour construire ce monde qui nous est commun, il faudra restituer à celles et ceux qui ont subi un processus d'abstraction et de chosification dans l'histoire la part d'humanité qui leur a été volée. » (Mbembe, 2015, p. 61) Par-dessus tout, toute politique de l'avenir doit être articulée autour de la trilogie : « qui est mon prochain », comment traiter l'ennemi et que faire de l'étranger (Mbembe, 2010). À cet égard, il conclut que :

Une nouvelle politique de la réparation ne suppose pas seulement une redistribution des places qu'occupent les uns et les autres, les humains d'un côté et tout le reste de l'autre. Elle invite également à d'autres façons de négocier et de résoudre les conflits que suscitent différentes manières antagonistes d'habiter le monde, à un vaste réordonnancement des relations. La réparation exige de renoncer aux formes d'appropriation exclusives, de reconnaître qu'il y a de l'incalculable et de l'inappropriable et que, par conséquent, il ne saurait y avoir de possession et d'occupation exclusives de la Terre. Instance souveraine, elle n'appartient qu'à elle-même, et sa réserve de matière germinale, nul ne saurait l'enclore, ni à l'avance ni pour l'éternité. (Mbembe, 2023a, p. 225)

Après avoir situé la pensée postcoloniale dans trois périodes historiques charnières, Mbembe (2013) présente certaines caractéristiques clés de celle-ci. La critique postcoloniale met en évidence la violence inhérente à une certaine conception coloniale de la raison qui dissocie la pensée éthique européenne de ses déterminations pratiques, politiques et symboliques ; en second lieu, elle met l'accent sur l'humanité-à-venir, celle qui doit surgir après l'abolition des figures coloniales de l'inhumain et de la différence raciale. Elle procède également à la déconstruction de la « prose coloniale », « […] c'est-à-dire le montage mental, les représentations et les formes symboliques ayant servi d'infrastructure au projet impérial. […] La race constituait en effet la région sauvage de l'humanisme européen, sa Bête. La critique postcoloniale s'efforce donc de démontrer l'ossature de la Bête, de débusquer ses lieux privilégiés d'habitation. » (Mbembe, 2013, p. 81) Outre ces aspects, elle est une pensée de l'enchevêtrement et de la concaténation qui s'oppose à une idée occidentale individualiste du sujet.

Au contraire, cette critique insiste sur le fait que l'identité s'origine dans la multiplicité et la dispersion ; que le renvoi à soi n'est possible que dans l'entre-deux, dans l'interstice entre la marque et la démarque ; dans la co-constitution. Dans ces conditions, la colonisation apparaît non plus comme une domination mécanique et unilatérale qui force l'assujetti au silence et à l'inaction. Au contraire, le colonisé est un individu vivant, parlant, conscient, agissant et dont l'identité est le résultat d'un triple mouvement d'effraction, de gommage et de réécriture de soi. (Mbembe, 2013, p. 83)

Cette idée de Mbembe résonne d'une certaine façon avec la perspective casimirienne d'esclave et de captif. En ce sens, le titre du chapitre Le planteur avait une esclave, ma grand-mère était une captive de son ouvrage Haïti et ses élites est très illustratif. Casimir (2009, 2018a, 2018b) parle plutôt de captif pour rendre présente toute la mounite (humanité), « effacée » par le système colonial esclavagiste, ainsi que ses implications socioculturelles, symboliques et politiques de la personne mise en esclavage de force qui n'a à aucun moment accepté sa situation de colonisé et d'esclave. La critique de l'humanisme et de l'universalisme européen, n'étant pas une fin en soi, elle augure une interrogation sur la possibilité d'une politique du semblable dont la condition est la reconnaissance de l'Autre et de sa différence (Mbembe, 2013). L'auteur qualifie la critique postcoloniale de pensée-monde qui enlève la disjonction entre la nation et l'Empire ; une pensée de rêve ; « […] le rêve d'une nouvelle forme d'humanisme-un humanisme critique qui serait fondé avant tout sur le partage de ce qui nous différencie, en deçà des absolus. » (Mbembe, 2013) Malgré cette élaboration de Mbembe sur la perspective postcoloniale et la reconnaissance de sa pertinence, il a toutefois exprimé sa distance avec cette critique.

Ni postcolonial ni décolonial ?

Contrairement à Edward Saïd, Homi Bhabha ou Gayatri Spivak, je ne suis pas un théoricien du postcolonialisme, encore moins l'un des grands prêtres de la pensée dite décoloniale et dont l'essentiel des thèses, tout comme au zénith de la théorie de la dépendance (ou de ce que l'on appelait alors « le développement du sous-développement »), nous viennent d'Amérique latine. Des subaltern studies (un important courant de pensée historiographique né en Inde dans les années 1980), je n'en ai entendu parler qu'au début des années 1990, lorsque je me suis établi aux États-Unis après des études à l'université de Paris I-Panthéon Sorbonne et à Sciences-Po. (Mbembe, 2020b)

Dans la préface de l'ouvrage De la postcolonie, Nadia Yala Kisukidi affirme que Mbembe opère une rupture avec ses ouvrages précédents : « La trame du discours change, toutefois, avec De la postcolonie. Une rupture opère avec les livres qui le précèdent. » (Kisukidi, 2020, p. III) L'objet de l'ouvrage se rapporte à l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine, nous dit-elle, qui est la faculté-reine de la production du discours analytique. Premat (2020, p. 1) offre également sa lecture de l'ouvrage :

Avec un regard conjuguant sociologie, histoire, philosophie et anthropologie, l'auteur rend compte du devenir des sociétés africaines après la période des décolonisations officielles. Il s'agit en réalité de décrire le régime social postcolonial, c'est-à-dire non seulement ce qui caractérise ces sociétés africaines, mais aussi le discours occidental (post)colonial obsédé par l'Afrique comme espace périphérique dépendant. Achille Mbembe s'appuie sur les penseurs postmodernes francophones pour montrer la complexité des trajectoires africaines qui ne se réduisent ni à des États défaillants ni à des oligarchies corrompues.

Pour sa part, Mbembe (2020a) argumente que son livre veut « […] prolonger une tradition africaine de réflexion critique sur ce qu'il faut bien appeler *la politique de la vie à une époque où le frère et l'ennemi ne font plus qu'un-*le frère ennemi. » Il explique qu'il mobilise la notion de « postcolonie » pour se démarquer de trois formations du discours sur l'Afrique.

Le premier qu'il appelle afro-pessimisme défini comme un « avatar de l'imagination raciste », « la jouissance de l'idiot ». Ce discours est dirigé par la haine et l'exécration des Noirs, le mépris du continent et de tout ce qu'il représente. Ensuite, l'africanisme qui a abandonné ce qui constitua sa force, le travail de terrain, pour produire sa connaissance de l'Afrique sur des données fragmentaires, demi-vérités, mensonges, fictions… Le troisième discours désigne l'afro-radicalisme, l'afrocentrisme et leurs variantes. En effet, « Afro-radicalisme et afrocentrisme naissent d'une même entaille originelle : la rencontre entre l'Afrique et son grand Autre, l'Occident. À plusieurs égards, cette rencontre est vécue comme un viol. Le moi (l'Afrique) n'y apparaît que sous la figure d'un objet anal concédé à la violence du père (l'Occident). » (Mbembe, 2020a)

Au-delà d'une critique de ces trois discours, l'auteur souligne sans équivoque ses distances avec les courants de subaltern studies, et de théorie postcoloniale (postcolonial theory). Tout en reconnaissant leur contribution dans la déconstruction des savoirs impériaux et universalistes, il estime que le fait que ces perspectives se concentrent sur la différence et l'altérité, elles ignorent l'importance du semblable indispensable à la construction d'un monde commun. En plus, il les accuse de ne pas prendre en compte la violence interne dans les sociétés non européennes, car elles accordent la priorité aux relations entre Nord et Sud. Il reproche à leurs tenants d'« [avoir] occulté l'intensité de la "violence du frère à l'égard du frère" et le statut problématique de la "sœur" et de la mère au sein de la fratrie. Au passage ils ont brouillé notre intelligence du rapport entre désirs de souveraineté d'une part et homicide, fratricide et suicide d'autre part. » (Mbembe, 2020a, p. 17) Une autre critique concerne l'incapacité de ces courants à signifier l'Afrique à cause de leur pauvreté philosophique.

L'une des critiques soulevées à l'égard des postcolonial studies réside dans leur fascination pour les textes littéraires. Alors que d'après Achille Mbembe, le texte littéraire ne suffit pas à lui seul comme source. La mobilisation excessive des textes littéraires comme source se fait au mépris d'autres sources historiques comme les archives ou les témoignages des acteurs (Bancel, 2019). Ainsi, il y a une surreprésentation des discours en ce sens où on dirait que les discours deviennent eux-mêmes la réalité. Nicolas Bancel étaye que la focalisation sur les textes littéraires et l'usage extrême d'un « discours sur le discours » sont influencés par un tournant linguistique. Dans cette optique, la critique postcoloniale dissimule les dimensions concrètes, la vie quotidienne des acteurs et abandonne le terrain des luttes sociales (Bancel, 2019). Nadia Yala Kisukidi affirme que : « De la postcolonie prend le risque de puiser dans les sources de l'imagination pour redresser la raison. L'enjeu est politique : il faut désormais pouvoir comprendre comment on passe de la mort à la vie, comment ce qui a été tué peut renaître malgré le meurtre. […] De la postcolonie n'est ni un ouvrage postcolonial ni un ouvrage décolonial. » (Kisukidi, 2020, p. V-VII)

Mbembe construit son arsenal argumentaire autour de deux constats. Primo, la réalité sociale en Afrique subsaharienne représente des pratiques socialement construites, matériellement codifiées et symboliquement objectivées. Celles-ci ne sont pas seulement discursives ou langagières. Ainsi, « La constitution du soi africain comme sujet réflexif passe aussi par le faire, le voir, l'ouïr, le goûter, le sentir, le désir ou le toucher. Aux yeux de tous ceux qui sont impliqués dans la production de ce soi et de ce sujet, ces pratiques constituent elles-mêmes ce que l'on pourrait appeler des expressions humaines significatives. » (Mbembe, 2020a, p. 51) Segundo, « […] il n'existe de sujet africain, ni hors des actes et pratiques évoqués plus haut ni hors du procès par lequel ces pratiques sont, pour ainsi dire, mises en sens. » (Mbembe, 2020a, p. 51) À partir de ces constats, Mbembe analyse d'une part certains lieux et des moments de ce procès de mise en sens pour expliquer que, dans l'Afrique postcoloniale, ce procès est indissociable d'une individuation subjective. D'autre part, il explique les modes de constitution de cette subjectivité et sa relation avec le pouvoir.

Malgré la distance de Mbembe avec la pensée postcoloniale, on peut remarquer tout de même qu'il y a une certaine proximité, dirais-je, entre sa conception et la perspective postcoloniale. On dirait que Mbembe est en dialogue permanent avec la critique postcoloniale. Lorsque Mbembe (2020a, p. 47) affirme que « […] l'Afrique subsaharienne apparaît donc comme le réceptacle par excellence de l'obsession et de la circularité du discours occidental sur les faits d'« absence », de « manque », et de « non-être », d'identité et de différence, de négativité, bref, du néant. » Je me demande si cette idée ne concorde pas justement avec la vision d'orientalisme d'Edward Said qui conçoit ce dernier comme « […] un style de pensée fondé sur une distinction ontologique et épistémologique entre "l'Orient" et (le plus souvent) "l'Occident". […] [L']orientalisme est un style occidental de domination, de restructuration et d'autorité sur l'Orient. » (Said, 2005, p. 32) Ici, il ne faut pas prendre au sens premier la notion d'Orient, il revient à l'Autre dont parle Mbembe. Il apparaît que dans la pensée de Mbembe Haïti occupe une certaine place quoique marginale.

Mbembe : un clin d'œil sur/pour Haïti

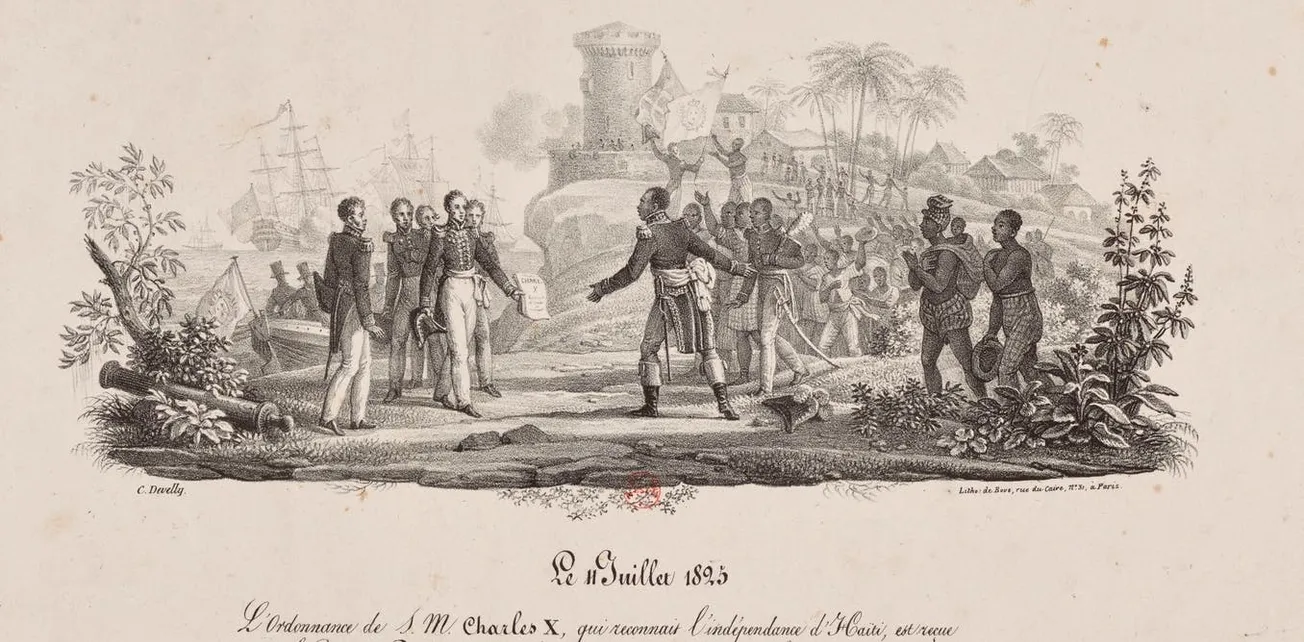

Dans l'expérience nègre, Haïti représente le lieu premier où cette idée moderne [la décolonisation] prend corps. Entre 1791 et 1804, esclaves et anciens esclaves se mettent debout et fondent un État libre sur les cendres de ce qui, quinze ans auparavant, était la colonie la plus profitable au monde. Dans sa Déclaration des droits de 1795, la Révolution française avait affirmé le caractère inaliénable du droit des peuples à l'indépendance et à la souveraineté. C'est Haïti, « fille aînée de l'Afrique », mais également "fille aînée de la décolonisation", qui octroie pour la première fois à ce principe sa portée universelle. À travers un geste souverain pur, les esclaves nègres donnent chair et contenu au postulat de l'égalité de tous les êtres humains. (Mbembe, 2013, p. 61)

Achille Mbembe fait allusion à Haïti, en particulier à la Révolution haïtienne, dans certains de ses ouvrages consultés. Il met en évidence la radicalité ainsi que la portée de la Révolution haïtienne. Il me semble que de plus en plus de penseurs critiques à la modernité coloniale laissent quelques lignes à Haïti dans certains de leurs travaux, car il est de plus en plus difficile de la passer sous silence. Il faut souligner l'usage subversif de Mbembe du mot nègre : d'une part, il ne porte pas toute la charge coloniale et raciste dans ses écrits ; de l'autre, l'auteur n'a pas un complexe par rapport à son usage. Il sait le distinguer comme fabrication coloniale et racisme, et comme terme réapproprié et resignifié subversivement par certains peuples anciennement colonisés. Tel que le peuple haïtien dans la langue créole, le terme (nèg) prend la signification de moun (humain) (Osna, 2021). Mbembe (2015) signale l'occultation de la contribution des Afro-Latins et des « esclaves nègres » au développement historique de l'Amérique du Sud. Il souligne à juste titre le cas d'Haïti, indépendante en 1804, qui révèle un détour dans l'histoire de l'émancipation humaine. Il précise que :

« Contrairement aux autres mouvements d'indépendance, la révolution haïtienne est le résultat de l'insurrection des esclaves. Celle-ci débouche, en 1805, sur l'une des Constitutions les plus radicales du Nouveau Monde. Cette Constitution interdit la nobilité, instaure la liberté de culte, s'attaque aux deux concepts de propriété et d'esclavage-quelque chose que la révolution américaine n'avait pas osé faire. La nouvelle Constitution d'Haïti n'abolit pas seulement l'esclavage. Elle autorise également la confiscation des terres appartenant aux colons français, décapitant au passage l'essentiel de la classe dominante, elle abolit la distinction entre les naissances légitimes et illégitimes et pousse jusqu'à leurs ultimes conséquences les idées alors révolutionnaires d'égalité raciale et liberté universelle. » (Mbembe, 2015, p. 32)

Dans De la postcolonie, il affirme qu'il s'efforce de penser avec et contre Fanon. Si pour Fanon poser la problématique de la vie en contexte colonial revient à parler aussi de la mort, donner la mort qu'il s'agisse de sa vie ou d'éliminer le colon constitue une forme de montée en humanité. Dans Critique de la raison nègre, il écrit : « Chez Fanon, une différence de statut sépare donc la violence coloniale de la violence du colonisé. La violence du colonisé n'est pas d'abord idéologique. Elle est l'exact opposé de la violence coloniale. » (Mbembe, 2015, p. 239) La situation coloniale à Saint-Domingue est à divers égards très illustrative d'une telle lecture fanonienne : le suicide, l'infanticide, la politique de koupe tèt boule kay des captifs aboutissant à la libération de la colonie devenue Haïti au lendemain de la Révolution. Cette dernière qui a été anticoloniale, antiesclavagiste et antiraciste, puisque le potentat colonial a eu aussi comme versant un potentat racial (Mbembe, 2007). Dans Les damnés de la terre, Fanon (2002, p. 39) soutient que « […] la décolonisation est toujours un phénomène violent. » De même que le colonialisme est par définition un phénomène historique violent. Ainsi, selon Fanon, la décolonisation, événement politique constituant, ne saurait se passer de la violence (Mbembe, 2018). Ce dernier croit que : « Dans la pensée noire, Frantz Fanon est sans doute celui qui, le premier, établit un lien indissociable entre la critique de la vie et la politique de la lutte et du travail requis pour échapper à la mort. De son point de vue, la lutte a pour objet de produire la vie, « la violence absolue » jouant, à cet égard, une fonction désintoxicatrice et instituante. » (Mbembe, 2007, p. 48)

Mbembe (2013, p. 61-62) invoque lui-même que « À Haïti, les esclaves insurgés vont au combat. Il s'agit littéralement d'un combat à mort. Pour renaître à la liberté, ils visent la mort de leurs maîtres. Mais, en mettant en péril la vie de leurs maîtres, ils mettent en jeu leur propre vie. » Cependant, il ne partage pas nécessairement l'avis de Fanon et il pense que pour sortir de cette perspective il faut chercher à donner la mort à la mort comme noyau de toute politique de la vie, ainsi de la liberté. Il conçoit la politique de la vie de la manière suivante :

La politique de la vie, c'est-à-dire les conditions de possibilité du sujet africain de « s'atteindre lui-même », d'exercer sur lui-même sa souveraineté et de trouver dans ce rapport à lui-même la plénitude de son bonheur, tel était le cœur de mon interrogation. On l'aura compris : poser la question en ces termes indique le souci de ne pas céder au monde comme il va. Mais contrairement à la démarche ordinaire de la postcolonial theory, je ne m'en prenais au solipsisme du logos occidental que pour mieux ouvrir la voie à la critique de soi et à la pensée de la responsabilité. (Mbembe, 2020a, p. 23)

Mbembe pose une problématique de la mémoire dans le contexte camerounais qui, pourtant, apparaît pertinente, voire similaire à la réalité postcoloniale d'Haïti. Il nous dit en ce sens que : « Pour effacer de la mémoire de la nation les événements liés à la lutte pour l'indépendance, les noms des principaux protagonistes du mouvement nationaliste furent bannis du discours public. Longtemps après leur exécution, il était interdit de les citer en public, de se référer à leur enseignement ou de garder par-devers soi leurs écrits. » (Mbembe, 2013, p. 37-38) On dirait que Mbembe parle de la violence de l'oligarchie postcoloniale d'Haïti après l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines ou plus récemment, du silence souhaité autour de l'assassinat de l'éminent intellectuel haïtien et dessalinien JnAnil Louis-Juste, le 12 janvier 2010. Mais non, il parle de l'Afrique, plus spécifiquement du Cameroun. Par-dessus tout, sa pensée fait sens au contexte haïtien.

Dans Sortir de la grande nuit, Mbembe (2013) s'intéresse à la vague des décolonisations africaines du XXe siècle comme expérience d'émergence et de soulèvement. La façon dont il a introduit sa vie, sa vie familiale et sa famille, ainsi donc son histoire familiale est particulièrement significative selon moi. Il raconte que :

Ma tante avait été l'épouse de Pierre Yém Mback. Ce dernier fut assassiné en même temps que Ruben Um Nyobè le 13 septembre 1958, dans le maquis de Libel-li-Ngoy, dans les environs de Bumnyébel. Pierre Yém Mbach était le fils unique de Susan nGO Yém. C'est elle qui, longtemps après la mort de son fils, s'occupa de la veuve de Yém-ma tante-et de ses enfants. […] Cette tristesse mêlée à la douleur et l'espérance, j'en fus plusieurs fois le témoin lorsque, par exemple, elle se mettait à chanter les chants qui avaient rythmé la lutte pour l'indépendance. (Mbembe, 2013, p. 37-38)

En fait, je veux indiquer deux choses en soulignant la présence de Mbembe, son histoire familiale. Cet acte constitue, pour moi, une rupture avec une certaine science sociale objectiviste qui proclame la séparation du sujet de/avec son objet d'étude. Il s'agit d'une distanciation avec les ontologies et épistémologies séparatrices qui exigent une séparation entre sujet/objet entraînant des rapports de domination/subordination et de commandement/obéissance depuis 1492 (Lugones, 2019). Cette rationalité de la pensée séparatrice (Piron, 2017) constitue le fondement de la matrice coloniale capitaliste. Alors que l'on peut remarquer combien et comment il est enrichissant d'objectiver sa présence subjectivement située dans la recherche. Même si Mbembe se démarque des postcoloniaux et décoloniaux, c'est quelque chose que ces courants ont radicalement critiqué, le mythe cartésien est tombé avec eux.

La pédagogue Margaret Kovach, autochtone d'ascendance Nêhiyaw et Saulteaux (originaire de Treaty Four, en Saskatchewan au Canada), a très bien traduit cette question dans ces propos : « I understand my responsibility, so why, then, am I having such difficulty? All that it asks is that I share enough about myself to prepare the reader for this work. […] Yet, I had not paused long enough to consider the full implications of my ancestry. I knew that the research would ask this of me. I knew that this inquiry would take me home to find my story anew. […] We know what we know from where we stand. We need to be honest about that. (Kovach, 2009, p. 4-7)

La sagesse populaire en Haïti nous dit que si nou pa kanpe sou menm bit nou pa ka wè laplenn menm jan (Si on n'est pas de la même position, on ne pourra pas voir la plaine pareillement). Cette expression populaire en Haïti traduit exactement l'idée de Kovach selon laquelle notre savoir/position est ancré dans notre histoire, ce que nous sommes… Ce que nous pensons, produisons et écrivons est intimement lié ou influencé par notre vie. Dans cette perspective, j'interprète le choix de Mbembe de mobiliser son histoire familiale dans l'ouvrage et je trouve que cela apporte un élément clé à une meilleure compréhension de l'œuvre.

La deuxième chose est que Mbembe me fait penser à l'expression du créole haïtien tribilasyon ak kè kontan (lajwa) qui est plus qu'une simple expression langagière. Elle traduit littéralement à la fois souffrance/douleur/tristesse et joie du peuple haïtien. Ce dernier ne se laisse jamais complètement vaincre ou déposséder par la peur/la douleur/la souffrance/la tristesse ; même au fond de l'abîme abject, il souffle une lueur d'espoir et le chant devient le médium d'expression de cet espoir, d'une forme de joie dans la tristesse. Quel paradoxe ! Cette posture a été remarquée depuis les places à vivre dans la colonie et le peuple haïtien la garde bien depuis. Le chapitre Tribulation et joie de vivre dans l'ouvrage La nation haïtienne et l'État du sociologue haïtien Jean Casimir rend hommage à cette sagesse. L'album TRIAKK (Tribilasyon ak kè kontan) du groupe RAP (Règleman Afè Popilè) traduit, d'une certaine façon, en musique rap cette philosophie. Le refrain de Kaptif chanté de la voix de Vanessa Jeudi (Règleman Afè Popilè, 2020) est très indicatif:

Solèy ayè ki pentire kò li

Jodia kankannen tout rèv li

Mitan lannuit kolon vòlè diyite l

Douvanjou pou tanpe lawonte sou figi l

Solèy ayè ki pentire kò li

Jodia kankannen tout rèv li

Mitan lannuit kolon vòlè diyite l

Pou pwofite benyen nan sous janm li

Gore s on pòt pou lanfè

Kwabosal nwaye souri l

Chak kout frèt pote yon raj

K ap mete mo sou melodi l

Le samba Kébert Bastien dans son superbe album Pwennfèpa a une musique qui explique aussi à sa façon cette même idée (Kébert Bastien [KEB], 2021). Elle s'appelle Chante et nous dit de façon mélodieuse :

Yon pèp ki renmen bèl mizik

Yon pèp ki renmen melodi tou

Lavi a yo se de re mi

Yon pèp lè l ap chante l p ap jwe tou

Li chante nan rara, li chante lan mera

Li chante pou l moutre l revòlte

Lè l santi l imilye li chante

Lè l santi do l peze li chante

Lè l pa ka sipòte li chante

Pou l pa mouri toufe tou li chante

Li chante larivyè

Li chante nan mache

Li chante lè lavi l an danje

Cet aspect n'est-il pas effectivement significatif de l'idée qu'Haïti est la « fille aînée de l'Afrique », une expression que l'auteur a reprise de Blair Niles ? Outre ces deux aspects, il apparaît que la logique coloniale, malgré sa singularité selon le contexte sociohistorique, déploie des dispositifs semblables dans les pays anciennement colonisés. Mbembe souligne le dispositif d'effacement et d'interdit relatif à la mémoire des personnalités historiques assassinées qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. C'est la même chose qui s'est passée avec l'Empereur Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de la nation haïtienne et premier chef d'État d'Haïti. Il était interdit de prononcer son nom après son assassinat le 17 octobre 1806, 40 ans se sont écoulés sans que ce nom, Jean-Jacques Dessalines, ne soit prononcé. Tout compte fait, la pensée de Mbembe a une certaine pertinence pour saisir certains problèmes sociaux en Haïti. Se référant au contexte africain, il avance que « S'il y a un héritage intellectuel, moral et politique du nationalisme africain qui vaille la peine que l'on y consacre de l'énergie dans les conditions contemporaines, c'est dans cette direction qu'il faut aller le chercher, dans le message de joie d'un grand avenir universel équitablement ouvert à tous les peuples et à toutes les nations. » (Mbembe, 2013, p. 242) Comment cet auteur qui refuse de se considérer postcolonial, voire décolonial peut-il aider à comprendre certains enjeux contemporains haïtiens ?

La violence en Haïti dans les lunettes conceptuelles de Mbembe

Système colonial et système esclavagiste représentent par conséquent le dépôt amer de la démocratie, cela même qui, selon une intuition jeffersonienne, corrompt le corps de la liberté et l'entraîne inexorablement vers la décomposition. En se relayant les uns les autres, ces trois ordres-l'ordre de la plantation, l'ordre de la colonie et l'ordre de la démocratie-ne se quittent jamais […]. (Mbembe, 2018, p. 37)

La période contemporaine d'Haïti est ancrée dans la chute du régime totalitaire duvaliérien en 1986. Plus d'un mobilise le concept de crise pour appréhender les contextes conjoncturels et structurels qui ont façonné le difficile quotidien du peuple haïtien. Par ailleurs, Magalie Civil et Philippe Couton (2025) ont procédé à une critique épistémologique de la « grammaire de crise » toujours mobilisée pour appréhender les bouleversements de la société haïtienne. Malgré tout et malgré lui, le peuple haïtien ne cesse jamais de résister face à cet « ordre démocratique violent » qui a émergé après la chute de Jean-Claude Duvalier. Ce que Mbembe (2018) appelle le corps nocturne de la démocratie pourrait traduire cette réalité de résistance et de lutte permanente en Haïti entre le peuple opprimé et l'État qui consacre ce modèle démocratique libéral. Les mouvements populaires haïtiens contemporains sont la non-acceptation et la réaction à une violence structurelle que subissent les classes populaires dans cette « démocratie ».

« Démocratie, plantation et empire colonial font objectivement partie d'une même matrice historique. Ce fait originaire et structurant est au cœur de toute compréhension historique de la violence de l'ordre mondial contemporain. » (Mbembe, 2018, p. 41-42) Dans le contexte dit postdictatorial, appelé maladroitement « transition démocratique », on ne saurait ignorer que la matrice historique dont parle Mbembe structure également la formation de cet État ainsi que l'oligarchie en Haïti. En Haïti, on est donc face à « […] une forme d'État postcolonial qui est au fond un « État sous tutelle ». » (Mbembe & Hajji, 2018, p. 46) De surcroît, si le terme de postcolonie comme régime de violence, chez Mbembe, se caractérise également par une situation généralisée de corruption et de mauvaise gestion (Coates, 2025), l'actuel conseil présidentiel de transition et son gouvernement sont plus qu'à ce titre un cas exemplaire. Il est en effet indéniable de considérer ces aspects dans l'étude des mouvements populaires haïtiens qui remettent constamment en question l'État.

En plus, l'exclusion sociale, l'instauration de la violence et de la terreur dans les quartiers populaires sont des manifestations de la face nocturne de la démocratie. Cette réalité résonne avec cette idée de Mbembe (2018, p. 57) : « Vivre sous la terreur, sous le régime de gaspillage, n'est pas nouveau. Historiquement, l'une des stratégies des États dominants a toujours consisté à spatialiser et à décharger cette terreur en en confinant les manifestations les plus extrêmes dans un tiers lieu stigmatisé racialement […] ». Il permet de mieux saisir, dans un contexte de lutte en Haïti, les massacres à répétition dans les quartiers populaires qui représentent les bases sociales des mouvements populaires haïtiens. Il explique en outre que les régimes vont jusqu'à établir ou appuyer l'émergence des gangs dans certains espaces.

La situation actuelle d'Haïti est une illustration où les principaux quartiers de résistance populaires sont non seulement gangstérisés et les gangs se sont fédérés, circulant librement en toute impunité. Le régime politique de PHTK et alliés dans toutes ses versions jusqu'à aujourd'hui instaure ce que Mbembe appelle le « gouvernement par la terreur ». En effet, la violence ainsi que la terreur des gangs correspondent au mode opératoire et de gestion/contrôle du pouvoir par le régime. De plus en plus de « territoires perdus », c'est-à-dire des territoires pris en otage par des gangs. Et les populations délaissées courent çà et là sans le secours d'aucune autorité gouvernementale : selon l'OIM (2025), « Près de 1,3 million de personnes sont aujourd'hui déplacées à l'intérieur de leur propre pays en Haïti, soit une augmentation de 24 % depuis décembre 2024 […]. Si Port-au-Prince reste l'épicentre de la crise, la violence des gangs s'étend au-delà de la capitale. Des attaques récentes dans les départements du Centre et de l'Artibonite ont forcé des dizaines de milliers d'habitants supplémentaires à fuir, beaucoup d'entre eux vivant désormais dans des conditions précaires et dans des abris de fortune. » Les deux images suivantes représentent une cartographie des gangs respectivement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et dans l'Artibonite.

Cette gangstérisation répond bien à une logique et des objectifs politiques de l'État tels que contrôle territorial, criminalisation et démantèlement des luttes populaires… Il a si bien dit : « Dans maintes régions du monde postcolonial, le tournant qu'aura été la généralisation du rapport belliqueux aura souvent été la conséquence ultime du cours autoritaire qui aura suivi bien des régimes politiques confrontés à d'intenses protestations. » (Mbembe, 2018, p. 58). Comme c'est le cas en Haïti où une série de mobilisations populaires depuis 2012-2013 jusqu'en 2021 ne cessent de contester le statu quo, en dénonçant la corruption généralisée, la violence d'État, les inégalités sociales, etc. Elles réclament de changer le système (chavire chodyè a) afin que les citoyens et citoyennes puissent vivre dans la dignité, dans la paix et avoir accès aux services de base. C'est ainsi qu'on enregistre plus d'une dizaine de massacres en Haïti dans des quartiers populaires ces dernières années dont plusieurs à Bel-Air, La Saline, Cité Soleil, etc. Ce sont tous des quartiers populaires où habitent des gens de la classe opprimée qui se mobilisent pour exiger une société juste et équitable. Car, « Dans le gouvernement par la terreur, il ne s'agit plus autant de réprimer et de discipliner que de tuer soit en masse, soit à petites doses. » (Mbembe, 2018, p. 60) Les données en parlent d'elles-mêmes sur le niveau et la qualité de terreur installés dans le pays :

Selon le SDH, entre le 3 octobre 2024 – date du massacre de Pont-Sondé (Artibonite), qui a marqué un tournant dans les dynamiques de violence – et le 30 juin 2025, au moins 1 018 personnes ont été tuées, 213 autres blessées et 620 enlevées dans les départements de l'Artibonite et du Centre, ainsi qu'à Ganthier et Fonds Parisien, à l'est de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Plus de 21 femmes et filles ont aussi été violées au cours de cette période. Certains abus des droits humains ont été commis lors d'incidents extrêmement violents perpétrés par les gangs, à l'image du massacre de Pont Sondé (Artibonite), au cours duquel au moins 100 personnes ont été tuées et 16 autres blessées en l'espace de quelques heures. […] À ces atteintes au droit à la vie et à l'intégrité physique, viennent s'ajouter d'autres abus, tels que des extorsions sur les routes, des destructions de propriétés publiques et privées, et le déplacement forcé et massif de populations. Au 30 juin 2025, plus de 92 300 personnes étaient déplacées dans le département de l'Artibonite, et plus de 147 000 dans le département du Centre, dans le cadre d'une crise humanitaire aiguë, marquée par un accès restreint des populations aux services de base et une insécurité alimentaire sévère. (Bureau intégré des Nations Unies en Haïti [BINUH], 2025, p. 4-5)

Du coup, l'état d'insécurité d'Haïti est une condition même de possibilité de pérenniser le régime au pouvoir, en d'autres termes le modèle étatique. L'argument suivant de Mbembe est en effet très pertinent pour décrire la situation d'Haïti : « L'État de sécurité se nourrit d'un état d'insécurité qu'il participe à fomenter et dont il prétend être la réponse. Si l'État de sécurité est une structure, l'état d'insécurité est passion, ou encore un affect, une condition, voire une force de désir. » (Mbembe, 2018, p. 87) L'inimitié est ainsi le nerf des démocraties libérales et par conséquent « Sous le brutalisme, le meurtre cesse d'être une exception. La transposition de l'état de guerre au sein d'un état civil aboutit à la normalisation des situations d'extrémité. L'État se met à commettre des crimes de droit commun envers des civils. La figure du meurtrier, du chef de bande ou du sicaire se métamorphose au fur et à mesure que les instincts de cruauté se libèrent, et la peur sourd des entrailles. » (Mbembe, 2023a, p. 38)

Je peux en effet, malgré ses limites pour offrir une lecture globale tenant compte de la complexité de la réalité haïtienne, mobiliser le concept de nécropolitique de Mbembe pour caractériser ce régime au pouvoir. Car, comme l'auteur a reconnu lui-même, « Le potentat postcolonial était donc, en soi, une formule de domination qui, tout en participant de technologies universelles (un État et ses appareils), avait sa cohérence interne et sa rationalité propre tant du point de vue politique, économique qu'imaginaire. C'est donc par rapport à cette rationalité propre qu'il faut l'évaluer et non à partir d'un modèle wébérien idéal et normatif qui n'existe nulle part dans le monde. » (Mbembe, 2020a, p. 111) Et « Le pouvoir nécropolitique opère par une sorte de réversion entre la vie et la mort. Toujours il cherche à abolir la distinction entre les moyens et les fins. C'est pour cette raison qu'il est indifféré aux signes objectifs de la cruauté. À ses yeux, le crime constitue une part fondamentale de la révélation, et la mort de ses ennemis est, par principe, dépourvue de tout symbolisme. Une telle mort n'a rien de tragique. Voilà pourquoi le pouvoir nécropolitique peut la multiplier à l'infini […] » (Mbembe, 2018) Dans de telles conditions, les Haïtiennes et Haïtiens n'ont pas d'autre choix que de « recréer du vivant à partir de l'invivable » comme d'autres pays du Sud (Mbembe, 2023b).

Conclusion

J'ai d'abord réussi à discuter la conception de Mbembe de la perspective postcoloniale. Il la conçoit comme une forme de savoir alternative sur la modernité qui constitue une pensée-monde et une pensée de rêve. Et en tant que pensée-monde, elle rejette la séparation entre la nation et l'Empire qui sont deux faces d'une même médaille. Quant à la pensée de rêve, elle augure une autre forme d'humanisme, un humanisme critique axé sur le partage de nos différences. Cependant, sa conception n'empêche pas que Mbembe refuse de se catégoriser et de s'identifier à la critique postcoloniale. Il estime que cette critique est imprégnée d'une pauvreté philosophique et met trop l'accent sur la différence et l'altérité. Ce qui l'empêche de voir l'importance du semblable et ignore la violence interne dans les sociétés postcoloniales en accordant la priorité au rapport Nord-Sud. Au regard de ces reproches, Achille Mbembe se distancie de la perspective postcoloniale. Toutefois, je peux affirmer que celui-ci ne cesse de discuter (avec) la critique postcoloniale et d'une certaine façon en fait usage. Oliver Coates (2025, p. 7) a peut-être raison d'écrire que : « One way to approach Mbembe's stylistic complexity is in terms of his eclectic constellation of intellectual influences. »

Outre ces aspects, il a quand même accordé une place à Haïti dans certaines de ses œuvres notamment dans Sortir de la grande nuit et Critique de la raison nègre. Il a, d'une part, mis en évidence la radicalité de la Révolution haïtienne. De surcroît, il souligne la première Constitution d'Haïti, la constitution impériale de 1805 de Jean-Jacques Dessalines, qui a aboli la racialisation et a instauré le principe universel d'égalité et de liberté. D'autre part, il a des concepts judicieux susceptibles d'aider à comprendre les dynamiques historiques et contemporaines d'Haïti surtout la violence généralisée imposée au peuple haïtien. Gouvernement de la terreur et pouvoir nécropolitique sont deux catégories qui permettent d'expliquer que la violence et la terreur installées en Haïti sont un mode opératoire de contrôle et de maintien du pouvoir, mais aussi de contenir toutes les mobilisations populaires. La violence n'est pas dans cette optique extérieure au gouvernement ou à l'État, mais l'état d'insécurité est la condition de possibilité même de l'État. Si ce texte suivi du premier a été consacré à la postcolonialité de façon générale et à certains auteurs et autrices en particulier, je me donne l'objectif de poursuivre la discussion prochainement sur la décolonialité dans un premier temps et dans un second temps sur la Révolution haïtienne comme socle de construction d'une décolonialité radicale et révolutionnaire.

Références

Bancel, N. (2019). Le postcolonialisme. Presses universitaires de France.

Bancel, N., Bernault, F., Blanchard, P., Boubeker, A., Mbembe, A., & Vergès, F. (2010). Introduction : De la fracture coloniale aux ruptures postcoloniales. Dans N. Bancel, F. Bernault, P. Blanchard, A. Boubeker, A. Mbembe, & F. Vergès (dir.), Ruptures postcoloniales (p. 9-34). La Découverte.

Baneth-Nouailhetas, É. (2006). Le postcolonial : Histoires de langues. Hérodote, 120(1), 48-76.

Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH). (2025, 10 juillet). Intensification de la violence des gangs et des abus des droits humains en dehors de Port-au-Prince—Risque majeur pour Haïti et la sous-région des Caraïbes—Juillet 2025—Haïti. ReliefWeb.

Casimir, J. (2009). Haïti et ses élites : L’interminable dialogue de sourds. Éditions de l’Université d’État d’Haïti.

Casimir, J. (2018a). La nation haïtienne et l’État. Les Éditions du CIDIHCA.

Casimir, J. (2018b). Une lecture décoloniale de l’histoire des Haïtiens : Du Traité de Ryswick à l’indépendance. Communication Plus.

Civil, M., & Couton, P. (2025). Entrechoc ontologique et épistémologique des « mises en crise » de la société haïtienne. Dans Migration et racialisation en temps de « crise ». La fabrique des crises et ses effets (p. 95-116). Presses de l’Université d’Ottawa.

Civil, M., & Osna, W. (2021). Pour un antiracisme radical et antisystémique. Nouveaux Cahiers du socialisme, 26, 208-212.

Coates, O. (2025). Achille Mbembe. Routledge.

Fanon, F. (2002). Les damnés de la Terre. La Découverte.

Kebert Bastien (Réalisateur). (2021, 17 mai). Chante [Vidéo]. YouTube.

Kovach, M. (2009). Indigenous methodologies : Characteristics, conversations and contexts. University of Toronto Press.

Lugones, M. (2019). La colonialité du genre. Les cahiers du CEDREF, 23, Article 23.

Mbembe, A. (2007). De la scène coloniale chez Frantz Fanon. Rue Descartes, 58(4), 37-55.

Mbembe, A. (2010). La République et l’impensé de la « race ». Dans N. Bancel, F. Bernault, P. Blanchard, A. Boubeker, A. Mbembe, & F. Vergès (dir.), Ruptures postcoloniales (p. 205-216). La Découverte.

Mbembe, A. (2013). Sortir de la grande nuit : Essai sur l’Afrique décolonisée. La Découverte.

Mbembe, A. (2015). Critique de la raison nègre. La Découverte.

Mbembe, A. (2018). Politiques de l’inimitié. La Découverte.

Mbembe, A. (2020a). De la postcolonie : Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine. La Découverte.

Mbembe, A. (2020b, 20 janvier). Pourquoi ont-ils tous peur du postcolonial ? AOC média - Analyse Opinion Critique.

Mbembe, A. (2023a). Brutalisme. La Découverte.

Mbembe, A. (2023b). La communauté terrestre. La Découverte.

Mbembe, A., & Hajji, A. (2018). Colonialité et rapports postcoloniaux. La Revue Nouvelle, 1(1), 45-51.

Mbembe, A., Mongin, O., Lempereur, N., & Schlegel, J.-L. (2006). Qu’est-ce que la pensée postcoloniale ? Esprit, 12, 117-133.

Organisation internationale pour les migrations (OIM). (2025, juin). Haïti enregistre un nombre record de personnes déplacées alors que 1,3 million de personnes fuient la violence.

Osna, W. (2021). Gen nèg ak nèg. Platfòm MIT-Ayiti Pou yon lekòl tèt an wo.

Osna, W. (2025, 8 juin). Du postcolonial à travers Saïd, Spivak et Bhabha. Gazette universitaire.

Piron, F. (2017). Méditation haïtienne : Répondre à la violence séparatrice de l’épistémologie positiviste par l’épistémologie du lien. Sociologie et sociétés, 49(1), 33-60.

Premat, C. (2020). Achille Mbembe, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine. Lectures.

Règleman Afè Popilè (Réalisateur). (2020, 17 octobre). 01 Kaptif [Vidéo]. YouTube.

Said, E. W., & Malamoud, C. (2005). L’orientalisme : L’Orient créé par l’Occident. Seuil.