Table des matières

Une enquête du Financial Times révèle l'ampleur du trafic d'armes entre Miami et Port-au-Prince, transformant les gangs haïtiens en véritables milices paramilitaires. Un phénomène qui interpelle la communauté académique sur les défaillances de la gouvernance régionale.

Le 25 février dernier, à 5 heures du matin, les habitants du quartier Delmas 30 à Port-au-Prince ont été réveillés par des rafales d'armes automatiques. Ce qui a suivi relève du cauchemar : maisons incendiées, viols, exécutions sommaires. Parmi les 4 800 déplacés, Johnise Grisaule témoigne de l'impuissance totale de la police face à des gangs surarmés. Cette scène d'horreur, devenue banale en Haïti, cache une réalité troublante mise au jour par une enquête du Financial Times : la majorité de ces armes proviennent des États-Unis, principalement de Floride.

Un arsenal militaire aux mains des gangs

L'enquête révèle que les gangs haïtiens disposent désormais d'un armement qui dépasse celui de la police nationale. Fusils d'assaut AK-47, mitrailleuses IWI Negev, fusils Barrett calibre .50 capables de percer des véhicules blindés – l'inventaire fait froid dans le dos. Ces armes, achetées légalement dans les armureries de Floride grâce aux lois permissives de l'État, sont ensuite dissimulées dans des conteneurs d'articles ménagers et expédiées via Miami.

Le cas du cargo Sara Regina, intercepté en février en République dominicaine, illustre parfaitement ce trafic. Caché parmi des bicyclettes et des réfrigérateurs usagés, un arsenal de 24 armes à feu et 36 000 munitions a été découvert. La valeur de ces armes explose une fois en Haïti : un pistolet acheté 500 dollars aux États-Unis peut se revendre jusqu'à 10 000 dollars à Port-au-Prince.

Miami River : plaque tournante du trafic

La députée américano-haïtienne Sheila Cherfilus-McCormick estime que "80 à 85% des armes en Haïti proviennent des États-Unis, directement depuis la Miami River". Les trafiquants exploitent un système complexe impliquant des acheteurs de paille ("straw buyers") aux casiers judiciaires vierges, des transitaires peu regardants, et des compagnies maritimes qui transportent involontairement ces cargaisons mortelles.

L'affaire Joly Germine, leader du gang 400 Mawozo, révèle l'ampleur de l'organisation. Depuis sa cellule en Haïti, il coordonnait via WhatsApp l'achat d'armes militaires en Floride, financé par des rançons de kidnappings d'Américains. Entre mars et novembre 2021, 24 armes ont été achetées dans des armureries floridiennes, dont un fusil anti-matériel Barrett M82.

Un État en décomposition

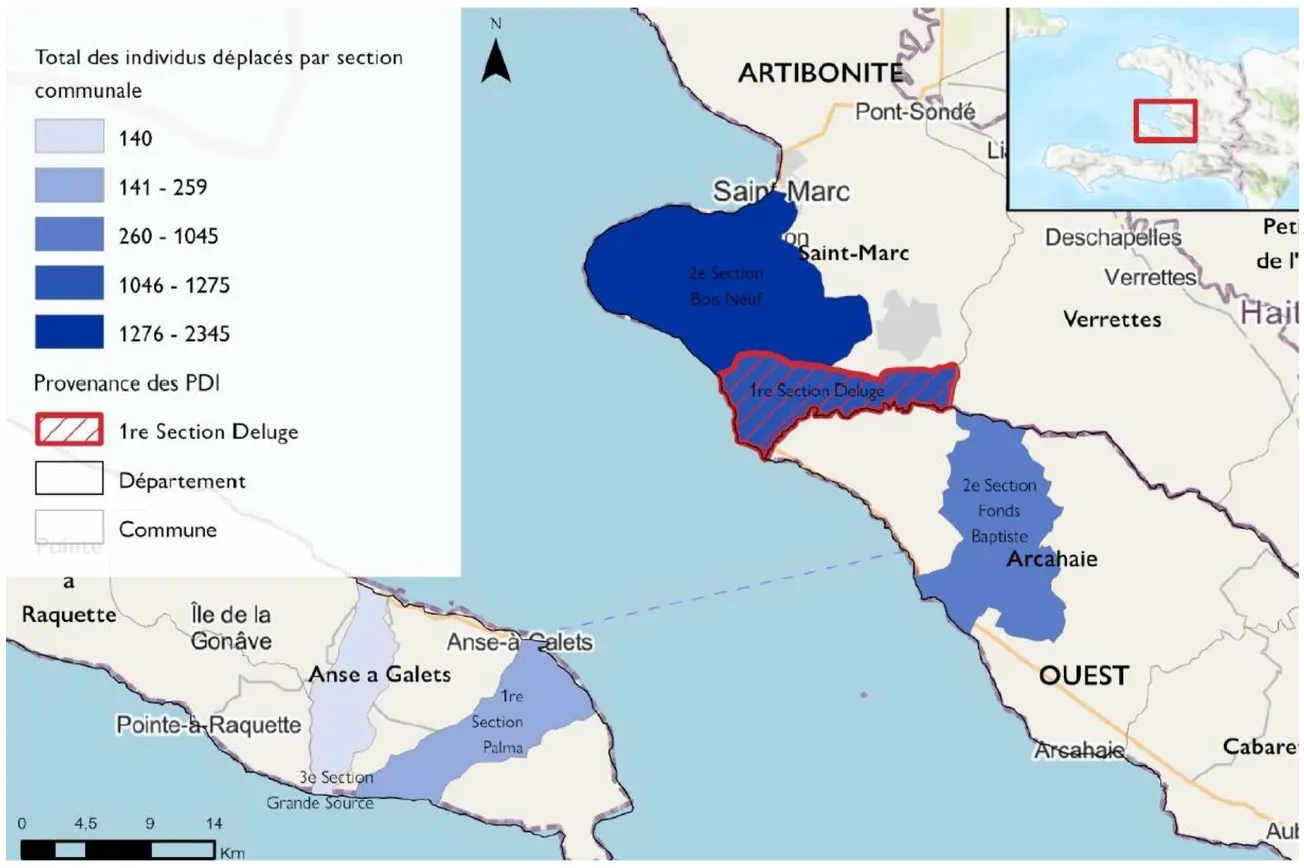

Les conséquences sont catastrophiques. Les gangs contrôlent désormais 90% de Port-au-Prince selon l'ONU. Le bilan humain s'alourdit : 5 626 meurtres en 2024, 2 700 dans les cinq premiers mois de 2025. Plus de 1,3 million de personnes sont déplacées, 5,7 millions souffrent d'insécurité alimentaire.

Face à cette situation, le gouvernement de transition haïtien semble impuissant. Le ministre des Finances Alfred Métellus reconnaît que "le problème est qu'aux États-Unis, n'importe qui peut acheter une arme". La police nationale, avec un budget annuel de seulement 51 millions de dollars, ne peut rivaliser avec des gangs qui génèrent 120 millions par an rien qu'en taxant les conteneurs à la frontière dominicaine.

L'échec de la communauté internationale

La Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS), dirigée par le Kenya et approuvée par l'ONU, peine à endiguer la violence depuis son arrivée en juin dernier. En désespoir de cause, le gouvernement haïtien a recours à des mercenaires américains et des drones kamikazes pour cibler les chefs de gangs.

L'embargo sur les armes imposé par l'ONU en octobre 2022 et la désignation de la coalition Viv Ansanm comme organisation terroriste par les États-Unis n'ont eu que peu d'effet. Les contrôles douaniers américains ne vérifient que moins de 5% des exportations, selon un ancien responsable du Département de la Sécurité intérieure.

Un enjeu académique et éthique

Cette enquête soulève des questions fondamentales pour la communauté universitaire. Comment un État peut-il s'effondrer sous le poids d'armes légalement vendues dans un pays voisin? Quelle responsabilité portent les États-Unis dans cette crise humanitaire? Le chercheur Romain Le Cour Grandmaison trace l'évolution des gangs, de milices politiques à véritables armées autonomes, un phénomène qui mérite une analyse approfondie.

Pour les étudiants en relations internationales, en droit ou en sciences politiques, le cas haïtien illustre tragiquement les limites de la gouvernance régionale et du droit international. Il questionne également le rôle de la diaspora haïtienne, prise entre solidarité communautaire et complicité involontaire dans le trafic d'armes.

Alors que le mandat du conseil présidentiel de transition expire en février 2026, sans perspective d'élections crédibles, Haïti semble au bord du gouffre. Comme le souligne Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, les mois à venir "testeront la capacité de la communauté internationale à prendre des mesures plus fortes et coordonnées". Pour la jeunesse universitaire haïtienne et caribéenne, comprendre ces mécanismes n'est pas qu'un exercice académique – c'est une question de survie nationale.