Table des matières

À Roberson Alphonse, qui continue de croire malgré tout ; aux frères Moïse, dont Frantz Hérald et John… À madan Kolo, qui se tient encore à l’angle des rues Macajoux et du Peuple ; à mon coéquipier Wilner Lamarre, décédé il n’y a pas longtemps… À demain, qui ne devrait pas être si loin, et à tous ceux qui gouverneront la rosée !

J’aime les sept rues parallèles du Bel-Air. Ce sont les rues Saint-Martin, Tiremasse, Macajoux, des Césars, des Fronts-Forts, des Miracles et Pavé. Je ne vous parlerai pas de celles des Pucelles, de Mont-Seigneur-Guilloux, du Peuple, du Centre, ni d’une partie du boulevard Jean-Jacques-Dessalines. Ces rues parallèles sont éteintes par le chaos, et j’ai envie de prêter toute ma voix pour qu’elles vivent à nouveau.

Parfois, même dans le chaos, l’espace est silence. Et dans ce silence, quelque chose hurle. Ce hurlement s’appelle Bel-Air : il m’habite et se veut créateur de ville, de pays, de sens et de demain ! « Chez nous, la pensée est absente. » Cette phrase, autant fataliste que lucide, revient dans les conversations haïtiennes comme une gifle lancée à la face du pays. Elle ne cherche ni à accuser ni à excuser. Elle sonne plutôt comme une fatigue, une douleur intériorisée. Un aveu : celui que l’espace de la pensée s’est effondré sous le poids des urgences – survie, insécurité, migration, faim, assassinat, mort et surtout banalisation…

Mais est-elle vraiment absente, cette pensée ? Ou est-elle tout simplement déplacée, reléguée, marginalisée dans les interstices du chaos ? Peut-être faut-il poser la question autrement : où pense-t-on encore en Haïti ? Et qui pense ? Dans quelles conditions, avec quels outils, quels langages, quelles scènes ?

La pensée haïtienne est loin d’être morte. Elle vibre dans les romans, les chansons, les murmures des ruelles, dans les gestes discrets des résistances quotidiennes. Ce qu’elle réclame, ce sont des lieux. Des contextes d’énonciation. Des espaces où s’incarner. Où s’entendre. Où se voir. Et si l’on osait dire que le lieu de cette pensée aujourd’hui pourrait être un quartier ? Un fragment de ville, un nœud de tensions et de mémoire : Bel-Air.

Non pas le Bel-Air uniquement défiguré par la violence, mais celui, plus profond, habité par les mots, les voix, les images. Celui que Frankétienne a rêvé, chanté, peint, écrit. Le Bel-Air de la spirale, de la fusion, du chaos poétique. Le Bel-Air comme matrice, comme monde.

Penser : acte de résistance et de création

Penser, en Haïti, est un acte dangereux. C’est se mettre en décalage avec l’immédiat. C’est nommer ce que l’on préfère ignorer. C’est refuser la banalisation du désastre. Ce n’est pas un privilège réservé à une élite universitaire : c’est un geste quotidien, un choix. Penser, c’est survivre autrement.

Mais à force d’urgences accumulées, de gouvernements cadenassés, de mépris institutionnalisé, penser devient un risque sans espace. L’école, autrefois foyer de pensée, est réduite au silence ou au néant. Les médias peinent à créer des débats de fond. L’université est prise dans ses propres fractures. Et les quartiers populaires — pourtant pleins d’intelligence — sont privés de relais, de lieux, de langages reconnus.

Alors, où penser ? Dans la rue. Dans les livres. Dans les œuvres.

Penser Haïti aujourd’hui, c’est chercher des cartographies alternatives. Des points d’appui symboliques. Et Bel-Air, dans son histoire, sa géographie et sa représentation artistique, est peut-être ce point.

Bel-Air : territoire réel, territoire symbolique

Il faut voir Bel-Air pour comprendre. Ce quartier, à quelques encablures du Palais national, est tout sauf périphérique. Il est au cœur. Et pourtant, il est traité comme une marge, un rebut, un foyer d’insécurité que l’on redoute et stigmatise.

Mais Bel-Air est aussi un espace de mémoire. Dans les années 1940 à 1970, il fut l’un des centres de la culture populaire urbaine : théâtre de troupes, de rara, de chants vaudous, de revendications politiques. Il abrita des penseurs, des artistes, des figures de combat.

Puis vinrent la militarisation, les gangs, l’abandon de l’État, la peur. Les corridors — ces ruelles étroites qui serpentent entre les maisons — devinrent des pièges. Des lieux de contrôle, de violence, de disparitions. La géographie du quartier s’est refermée sur elle-même.

Et pourtant, malgré cette asphyxie, quelque chose respire encore. Une mémoire non dite. Une énergie. Un feu.

Bel-Air est un symptôme, mais aussi un symbole. Il nous parle de tout le pays : des promesses trahies, des structures décomposées, mais aussi des forces de création souterraines. Il est ce miroir que l’on évite de regarder, et que la littérature, parfois, nous force à affronter.

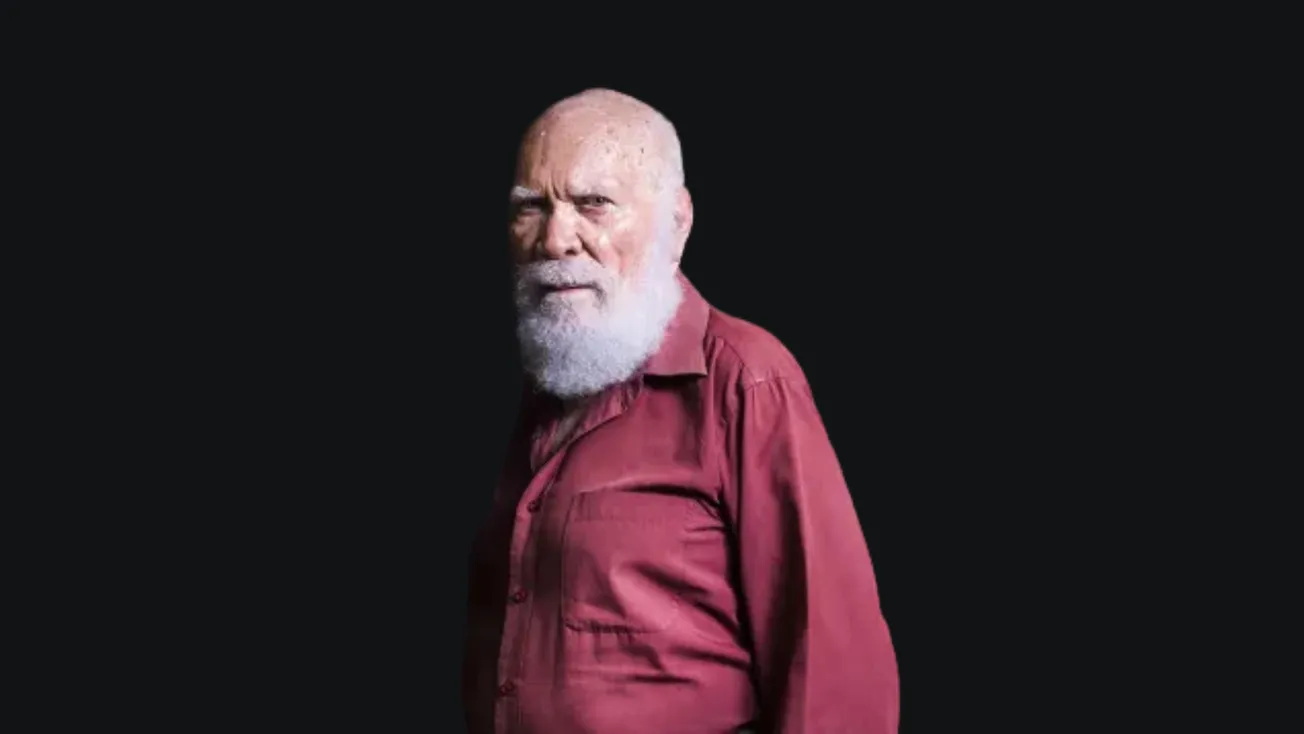

Frankétienne : écrire dans et contre le chaos

C’est là qu’intervient Frankétienne. Ce créateur total — peintre, écrivain, dramaturge, performeur — dont l’œuvre ne cesse d’interroger le désordre haïtien pour mieux en extraire une parole.

Frankétienne ne décrit pas Bel-Air : il le crée. Il le transforme en spirale, sa métaphore absolue. Spirale du langage, de l’identité, de la pensée. Dans Ultravocal, son roman-manifeste, le quartier devient un ventre d’où jaillissent des voix, des visions, des convulsions. Dans Mûr à crever, il fait de l’enfermement une forme de lucidité. Dans Les Affres d’un défi, il invente une esthétique du chaos qui refuse la logique binaire de l’ordre et du désordre.

Son Bel-Air est un cosmos en fusion. Un laboratoire de langue. Il est traversé de tensions, de cris, de lumière. Il est sale, beau, monstrueux, sacré. Il est à la fois réel et mythique.

Frankétienne dit : « Ce pays est une plaie ouverte. Mais dans cette plaie, je plante mes mots. »

Son œuvre est une géographie. Une manière de cartographier ce que l’on ne veut pas nommer. Elle transforme la tragédie en matière poétique. Elle pense Haïti non comme une ruine, mais comme une énigme.

Imaginer un village : fiction comme architecture

Et si l’on partait de cette œuvre pour imaginer autre chose ? Un quartier réenchanté. Une fiction urbaine. Un Village Frankétienne.

L’idée n’est pas neuve : les écrivains ont souvent rêvé leurs villes. Joyce et Dublin. Dany Laferrière et Port-au-Prince. Borges et Buenos Aires. Mais ici, il ne s’agit ni de souvenir ni de nostalgie. Il s’agit de projet.

Le Village Frankétienne, ce serait un quartier reconquis par la parole. Un lieu où l’on ne parle plus seulement de reconstruction, mais de création. Pas un retour à un passé idéalisé. Une invention. Une utopie active.

On y imaginerait :

- Des écoles de rue où la poésie remplace les injonctions.

- Des scènes ouvertes dans les places publiques.

- Des fresques murales inspirées des spirales frankétienniennes.

- Des lieux de mémoire, des centres d’interprétation, des archives vivantes du quartier.

- Une nouvelle cartographie qui bannit les corridors mortifères au profit de circulations libres et visibles.

Ce village serait pensé comme une œuvre collective. Une ville dans la ville. Un quartier-atelier. Ce serait aussi un projet politique. Car créer, ici, est déjà un acte contre le désespoir.

La pensée, le lieu, l’avenir

Ce dont Haïti manque, ce ne sont pas les cerveaux. Ce sont les lieux. Les scènes. Les conditions d’émergence. La pensée a besoin de lieux pour exister pleinement. Elle a besoin d’un espace où se dire, se risquer, s’incarner.

Le Village Frankétienne serait un tel lieu. Une proposition spatiale pour une pensée vivante. Un pont entre les imaginaires et le réel. Entre la douleur et la beauté. Entre le chaos et la spirale.

Penser Haïti depuis Bel-Air, ce n’est pas céder à la facilité du symbole. C’est accepter d’entrer dans la complexité. C’est écouter les voix qui bruissent sous les pierres. C’est admettre que ce pays ne se relèvera pas par la seule rationalité économique, mais aussi — et peut-être surtout — par l’imaginaire.

Il nous faut des poètes-urbanistes. Des penseurs-bâtisseurs. Des architectes du rêve.

Conclusion : recommencer ? Non. Commencer…

Mon Bel-Air à moi, c’est celui des questions. C’est un espace où la parole circule sans peur. Où l’enfant interroge. Où le vieil homme raconte. Où la femme ose dire. Mon Bel-Air à moi, c’est un laboratoire. Un quartier-texte. Un village de pensée et d’imagination. Il n’est pas fait de béton ou d’armes. Il est fait de spirales, de langages, de récits en devenir. Il n’existe pas encore. Il faut l’inventer. Il faut le créer. Ensemble.

Ce Village Frankétienne, je ne l’imagine pas comme un simple projet artistique ou culturel. Je le vois comme une tentative de réparer l’espace. D’y injecter du sens. De la beauté. De l’intelligence. De la voix.

Il ne s’agira pas d’un musée. Il ne s’agira pas d’un décor. Il s’agira d’un chantier. Poétique. Urbain. Politique. Un lieu qui pense. Qui se pense. Et qui pense le pays. Alors oui, Bel-Air est aujourd’hui blessé. Mais il n’est pas fini. Il reste à faire. Mieux : il reste à écrire.

Bel-Air ; Village Frankétienne est une fiction. Mais une fiction nécessaire. Une balise dans la nuit. Une hypothèse à prendre au sérieux. Il ne s’agit pas de panser les plaies d’un quartier. Il s’agit de penser à partir de ses blessures. De faire du langage une matière première. De redonner forme au chaos, sans le nier.

Dans un pays en ruines, rêver une ville, c’est déjà un geste politique. Imaginer un village d’art et de pensée, c’est poser une brique invisible. C’est faire œuvre.

Et Frankétienne, toujours, nous souffle à l’oreille : « Refaisons tout. Avec les mots. Avec le souffle. Avec le rêve. »

Bibliographie

Frankétienne. Mûr à crever. Port-au-Prince : Deschamps, 1968.

Frankétienne. Ultravocal. Port-au-Prince : Hachette, 1972.

Frankétienne. Les Affres d’un défi. Port-au-Prince : Éditions Henri Deschamps, 1979.

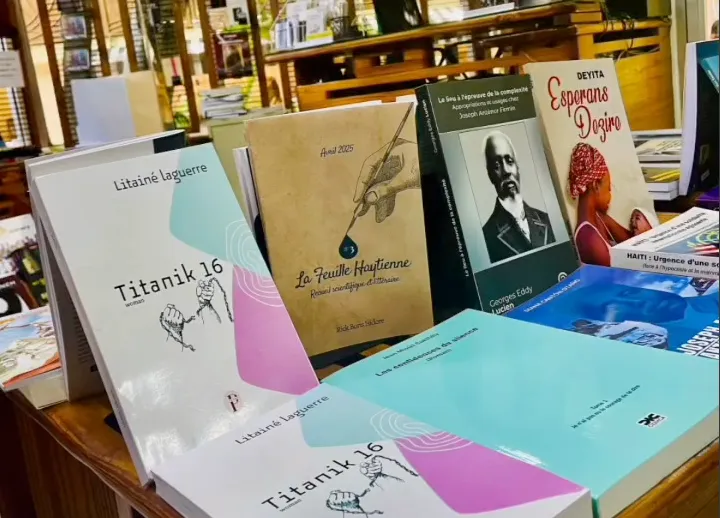

Lectures complémentaires

Rodney Saint-Éloi. J’avais une ville d’eau, de terre et d’arc-en-ciel heureux. Montréal : Mémoire d’encrier, 2010.

Michel-Rolph Trouillot. Silencing the Past : Power and the Production of History. Boston : Beacon Press, 1995.

Yves Chemla. Haïti : l’invention de la mémoire. Paris : CNRS Éditions, 2011.

À propos de l'auteur