Table des matières

Introduction : l’espérance trahie

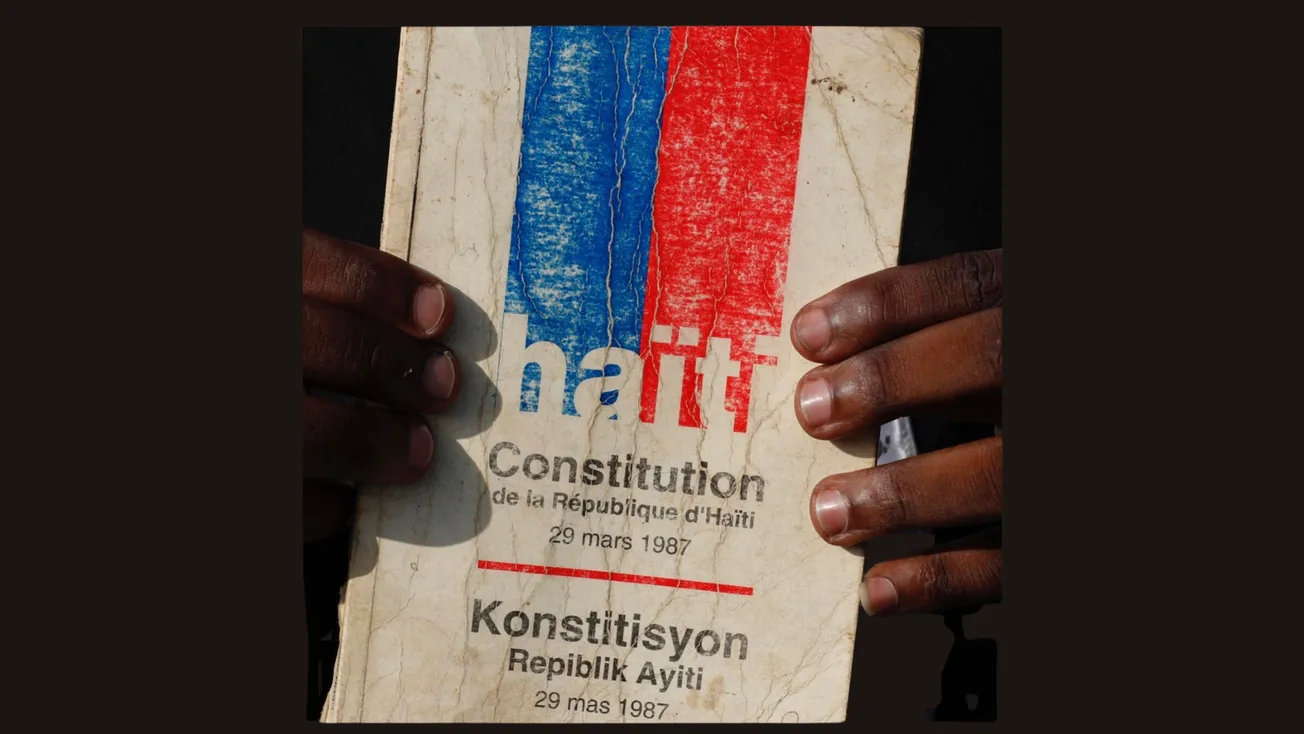

Le 7 février 1986, le peuple haïtien croyait ouvrir la porte d’un matin neuf. Jean-Claude Duvalier quittait le pouvoir et, derrière lui, on rêvait d’un pays réconcilié avec ses enfants. La Constitution de 1987, brandie comme une “Bible républicaine”, devait devenir le socle d’un nouvel avenir.

Quarante ans plus tard, l’histoire s’écrit autrement : non comme une marche vers la lumière, mais comme une longue errance au bord de l’abîme. Les promesses d’hier se sont muées en illusions répétées, les institutions en coquilles vides, et la démocratie en paravent pour des ambitions privées.

Une élite en recyclage permanent

Les mêmes visages hantent la vie publique depuis quatre décennies. Tantôt ministres, tantôt législateurs, parfois ambassadeurs ou propagandistes, ils traversent les régimes en se maintenant dans les cercles du pouvoir. Ils orchestrent des coups d’État, influencent des élections, négocient des postes dans la pénombre des ministères.

Ils proposent sans cesse les mêmes remèdes : nouvelle Constitution, référendum, élections — comme si l’avenir du pays pouvait tenir dans cette litanie. Ce refrain est devenu une berceuse politique, un chant monotone qui endort la nation et l’empêche d’imaginer d’autres horizons.

Le paradoxe constitutionnel

La Constitution de 1987 fut une promesse d’État de droit. Mais très vite, elle fut accusée de tous les maux. On l’amenda pour calmer la tempête ; la tempête redoubla.

Ce paradoxe illustre ce que Pierson (2000) appelle la path dependence : des choix initiaux qui enferment un pays dans une trajectoire rigide, même lorsqu’elle conduit à l’échec. Haïti a pris un chemin circulaire, une spirale où chaque amendement, loin d’ouvrir des horizons, resserre la cage institutionnelle (Fatton, 2014).

Une jeunesse déjà compromise

On espérait que la jeunesse romprait le cercle. Mais elle s’y est engouffrée. Plus avide parfois que ses aînés, elle reproduit les gestes d’hier : corruption, clientélisme, incompétence. La relève est souvent un miroir fragmenté, reflétant les mêmes travers sous des visages nouveaux.

Ainsi s’effondre la confiance civique (Putnam, 1993) : les citoyens les plus sincères, écœurés, se retirent du combat. La politique devient un théâtre déserté par les idéalistes, abandonné aux cyniques.

Quarante ans de paupérisation

Dans ce théâtre, le décor est cruel : la majorité survit sans eau, sans soins, sans école, tandis qu’une minorité accumule villas, voitures et terres. C’est l’illustration d’une économie d’extraction (Acemoglu & Robinson, 2012), où l’État se réduit à un guichet de privilèges.

Pendant que le peuple s’appauvrit, ceux qui prétendaient bâtir la démocratie se bâtissent des empires privés. La République se vide, les palais particuliers s’élèvent.

Conclusion : rompre le cycle des illusions

Le 7 février 2026 ne sera pas seulement une date : ce sera une cicatrice de quarante ans. Une cicatrice qui dit l’échec d’une génération de gouvernants incapables d’imaginer autre chose que ce qu’ils ont déjà détruit.

Mais reconnaître cet échec n’est pas renoncer. C’est faire un pas vers la lucidité. Car Haïti ne se relèvera pas avec un énième référendum ni avec une Constitution réchauffée. Elle se relèvera si une autre voix, encore inaudible mais nécessaire, ose proposer un horizon différent.

Peut-être qu’alors, après quarante ans d’illusions, viendra enfin le temps d’une espérance véritable.

Références

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Publishing Group.

Fatton, R. Jr. (2013). Haiti: Trapped in the Outer Periphery. Lynne Rienner Publishers.

Pierson, P. (2000). Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics. American Political Science Review, 94(2), 251–267.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1973). Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland. University of California Press.

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.