Table des matières

Devant l'Assemblée générale, Laurent Saint-Cyr dresse un tableau sombre de la crise sécuritaire haïtienne et ravive la question de la dette de l'indépendance, deux siècles après son imposition par la France.

NEW YORK, 25 septembre 2025 - « Un Guernica contemporain ». C'est en ces termes que le président du Conseil présidentiel de transition haïtien, Laurent Saint-Cyr, a qualifié la situation dramatique de son pays devant la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans un discours d'une gravité exceptionnelle, le dirigeant haïtien a lancé un double appel : la création urgente d'une Force de suppression des gangs sous chapitre VII de la Charte de l'ONU et l'obtention de réparations de la France pour la « rançon » imposée en 1825.

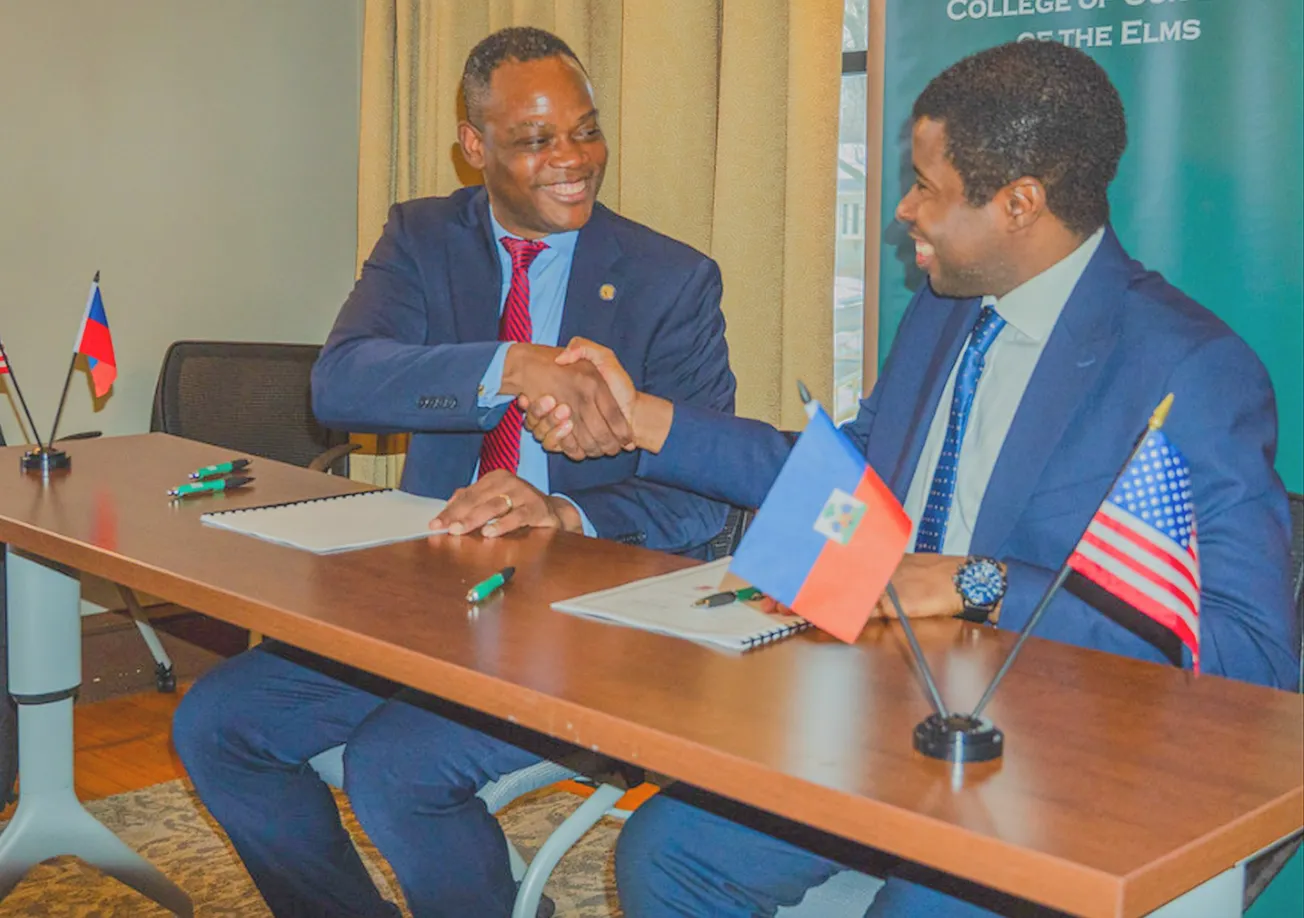

Le président du Conseil présidentiel de transition haïtien, Laurent Saint-Cyr

Une nation en guerre contre les gangs

Les chiffres énoncés depuis la tribune onusienne glacent le sang : un million de déplacés internes, des quartiers entiers de Port-au-Prince réduits en cendres, des centaines de femmes violées, près de la moitié de la population confrontée à l'insécurité alimentaire aiguë. « En Haïti, c'est une guerre qui se joue », a martelé M. Saint-Cyr, décrivant une « guerre entre des criminels qui veulent imposer la violence comme ordre social et une population désarmée qui lutte pour préserver la dignité humaine ».

Cette intervention survient alors que la Mission multinationale d'appui à la sécurité (MMS), dirigée par le Kenya depuis quinze mois, peine à endiguer la violence. Sur les 2 500 policiers initialement promis, moins d'un millier ont été déployés sur le terrain. Si la force a permis de sécuriser l'aéroport international Toussaint Louverture et de rouvrir certains axes routiers stratégiques, elle n'a pu empêcher la capitale de sombrer davantage dans le chaos.

Le président du Conseil de transition n'a pas mâché ses mots concernant l'ampleur de la menace : « Haïti se trouve à l'épicentre d'une menace régionale inédite. Des réseaux criminels puissants et lourdement armés cherchent à déstabiliser le pays et à dominer les économies de tout notre espace commun ». Cette analyse replace la crise haïtienne dans une dimension transnationale qui interpelle directement les États de la région, particulièrement concernés par les flux d'armes, de drogue et les pressions migratoires.

Vers une Force de suppression des gangs

Face à l'expiration imminente du mandat de la MMS début octobre, Haïti plaide, avec le soutien des États-Unis et du Panama, pour la création d'une Force de suppression des gangs comptant 5 500 membres. Cette nouvelle mission, qui serait mandatée sous le chapitre VII de la Charte permettant l'usage de la force, représenterait un tournant dans l'approche internationale de la crise haïtienne.

M. Saint-Cyr a salué l'administration Trump pour « les efforts déployés afin d'apporter soutien et ressources dans notre lutte commune contre les gangs », qualifiés d'« ennemis qui menacent à la fois Haïti et toute la région ». Le dirigeant haïtien a insisté sur la nécessité d'une coopération internationale renforcée, notamment en matière de partage de renseignements et de contrôles douaniers rigoureux pour stopper les flux d'armes et de munitions alimentant les groupes criminels.

« Les approches qui n'ont pas porté de fruits hier ne sauveront pas Haïti aujourd'hui », a déclaré le président, appelant à « oser des solutions nouvelles, fortes et adaptées aux réalités du terrain ». Cette déclaration sonne comme une critique à peine voilée des interventions internationales passées, dont les résultats mitigés continuent de peser sur la perception de toute nouvelle mission.

La transition politique en équilibre précaire

Au-delà de la crise sécuritaire, M. Saint-Cyr a détaillé les avancées du processus de transition politique, né en 2024 d'un compromis laborieux facilité par la CARICOM. Le Conseil électoral provisoire a déjà identifié 85% des centres de vote et mobilisé 70% du personnel électoral nécessaire, avec un financement national de 65 millions de dollars garanti pour l'organisation des élections.

« Le peuple haïtien doit pouvoir choisir ses dirigeants », a affirmé le président, rappelant qu'aucun scrutin n'a été organisé depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Cet événement traumatique, qui a vu un commando armé exécuter le chef de l'État dans sa propre résidence, continue de hanter la mémoire collective et d'alimenter le sentiment d'insécurité généralisé.

Le gouvernement de transition a également promulgué en avril 2025 un décret instituant deux pôles judiciaires spécialisés : l'un pour la répression des crimes financiers complexes, l'autre pour les crimes de masse et les violences sexuelles. Ces initiatives visent à restaurer un semblant d'État de droit dans un contexte où l'impunité règne en maître.

Le bicentenaire d'une injustice historique

Dans un passage particulièrement chargé d'émotion, M. Saint-Cyr a ravivé la question de la dette de l'indépendance, qualifiée de « rançon » imposée par la France en 1825. Cette somme colossale de 150 millions de francs-or, payée jusqu'en 1947, a « saigné l'économie de la première république noire du monde », selon les termes du dirigeant haïtien.

« Notre voix s'élève pour réclamer réparation, non pas dans un esprit de revanche, mais avec un souci de justice et de vérité », a-t-il déclaré, rappelant que l'Assemblée nationale française avait reconnu en juin dernier l'injustice de cette dette. Haïti a mis en place un Comité national de réparations et de restitution, dans l'attente de « gestes concrets » de Paris.

Cette revendication s'inscrit dans un mouvement plus large de demandes de réparations pour les injustices coloniales, actuellement débattues dans diverses instances internationales. Pour Haïti, il ne s'agit pas seulement d'une question symbolique mais d'une nécessité économique vitale pour un pays dont le développement a été structurellement entravé par ce fardeau financier historique.

L'urgence humanitaire et les perspectives économiques

Le tableau dressé par M. Saint-Cyr révèle l'ampleur de la catastrophe humanitaire : l'État haïtien assume actuellement 72% de l'aide d'urgence destinée aux déplacés internes, dans un contexte où le système sanitaire s'effondre, les hôpitaux sont vandalisés ou incendiés, et les médecins fuient le pays.

Malgré ce sombre constat, le gouvernement de transition affiche des ambitions de développement économique autour de deux pôles stratégiques - le Grand Nord et le Grand Sud - axés sur l'agro-industrie, le textile, les énergies renouvelables, le tourisme et les services. Ces projets, qui nécessiteraient le renouvellement de dispositifs comme la loi HOPE/HELP américaine, visent à créer des emplois et réduire les pressions migratoires dans la région.

Un appel à ne pas détourner le regard

« Face à l'ampleur de cette crise, le silence ne serait pas neutralité : il serait complicité », a conclu M. Saint-Cyr dans une formule qui résume l'urgence de la situation. Son intervention à la tribune onusienne constitue un cri d'alarme mais aussi un plaidoyer pour une approche renouvelée de la communauté internationale face à la crise haïtienne.

Alors que le Conseil de sécurité doit se prononcer dans les prochains jours sur le projet de résolution américano-panaméen, l'avenir d'Haïti se joue dans cette course contre la montre où « chaque jour d'indécision profite aux groupes criminels ». La création d'une force robuste sous chapitre VII représenterait un engagement sans précédent de la communauté internationale, reconnaissant enfin la gravité existentielle de la menace pesant sur la première république noire de l'histoire.