Table des matières

L'éducation musicale en Haïti, riche de son contexte culturel unique, affronte des défis majeurs : accès inégal, manque de ressources et de soutien institutionnel. Pourtant, elle est cruciale pour développer l'esprit critique, la citoyenneté, valoriser la langue créole et renforcer les liens sociaux. L'immersion et l'imprégnation sont des pistes pour un apprentissage plus efficace. Valoriser les artistes et éducateurs est essentiel pour surmonter ces obstacles et libérer le potentiel transformateur de la musique.

Introduction

Cet article propose une réflexion sur les enjeux et défis complexes qui caractérisent l'éducation musicale en Haïti, un pays dont la richesse culturelle, d'une exubérance remarquable, contraste vivement avec les difficultés socio-économiques et politiques profondément enracinées. La musique, dans ce contexte singulier, transcende sa fonction première de divertissement ou d'expression artistique pour se révéler un instrument fondamental et omniprésent, dont l'influence s'étend à la structuration même de la pensée réflexive et critique des individus. Elle agit comme un puissant catalyseur de l'imagination, de la créativité et de la capacité d'abstraction, facultés essentielles pour naviguer dans un monde complexe en constante évolution. Parallèlement, la musique joue un rôle prépondérant dans la régulation de la vie en société, se manifestant comme un liant social puissant, un vecteur indispensable d'expression identitaire, un mode de communication franchissant les barrières linguistiques et un espace privilégié de résistance et de mémoire collective.

La musicologie, en tant que discipline académique rigoureuse, tisse des liens intrinsèques avec une multitude d'autres domaines des sciences humaines et sociales, tels que la sociologie, l'anthropologie, les sciences de l'éducation, les sciences cognitives et l'histoire. Cette interdisciplinarité enrichit considérablement notre compréhension de la musique dans ses dimensions variées, allant de ses aspects esthétiques et techniques à ses fonctions sociales, culturelles, politiques et thérapeutiques.

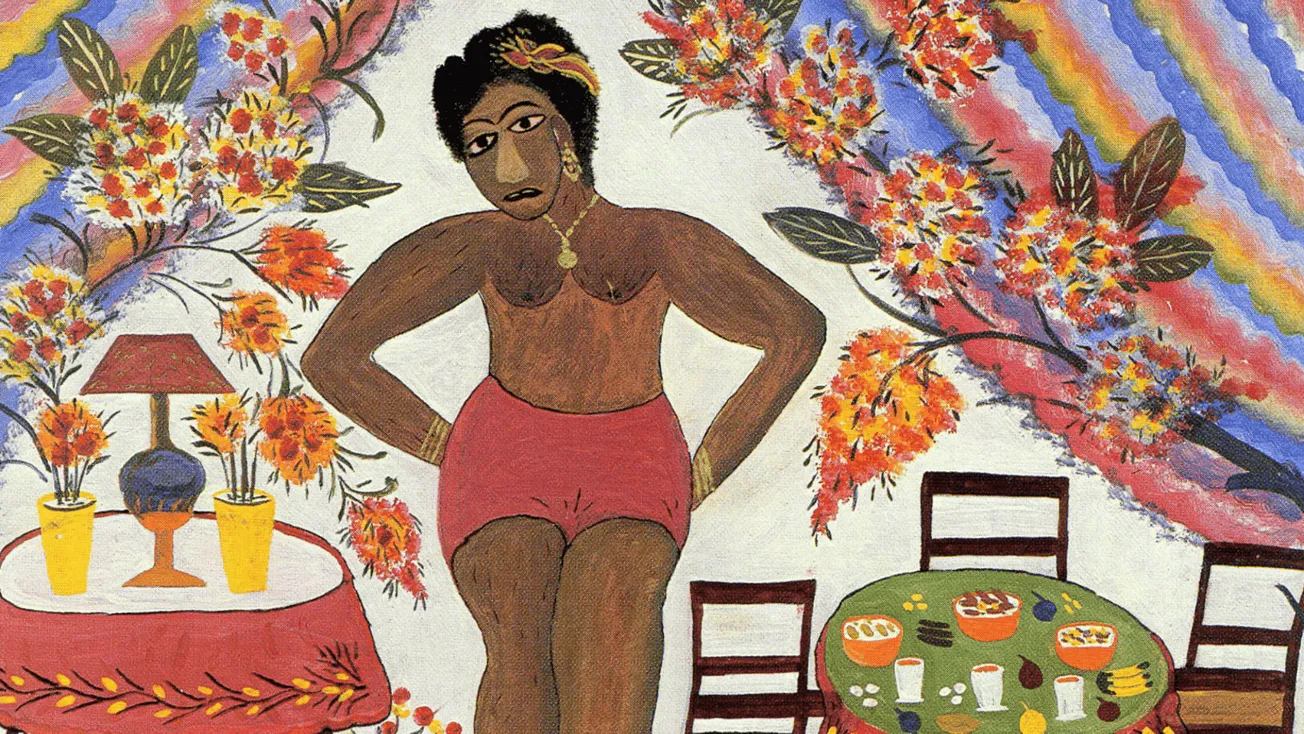

Dans le contexte spécifique d'Haïti, pays façonné par un diglossisme linguistique où le français, langue officielle mais parlée par une minorité, coexiste avec le créole haïtien, langue maternelle de la majorité de la population et principal véhicule de la culture populaire, les défis inhérents à l'éducation musicale s'inscrivent dans une dynamique où la langue et la culture locales occupent une place centrale, souvent marquée par des tensions et parfois négligée au sein du processus éducatif. La richesse culturelle haïtienne, puisant ses origines dans un creuset d'influences africaines, européennes et autochtones, a donné naissance à des formes musicales uniques, telles que le rara, le vodou, le twoubadou, le kompa, le mizik rasin et le rap créole. Ces expressions offrent aux apprenants un vaste espace d'exploration, un terrain fertile pour le développement de leur créativité, de leur sensibilité artistique, de leur identité culturelle et de leur aptitude à s'exprimer avec le monde environnant. Néanmoins, l'intégration effective de cette richesse culturelle au sein des systèmes éducatifs formels et informels demeure un défi considérable.

Précisions terminologiques

Avant de plonger au cœur de l'exploration des enjeux et défis spécifiques qui caractérisent l'éducation musicale en Haïti, il est impératif d'établir une clarification rigoureuse des termes clés qui structurent notre analyse et qui sont fréquemment employés de manière interchangeable, bien qu'ils recouvrent des réalités distinctes. Une compréhension précise de ces concepts fondamentaux permettra de construire un cadre analytique solide, d'éviter toute ambiguïté et de saisir dans toute sa complexité la problématique de l'éducation musicale dans le contexte haïtien.

Éducation

Le terme « éduquer », dont la première apparition dans la langue française remonte au XIVe siècle, venant remplacer l'ancien vocable « nourrir », excède largement la simple transmission de connaissances factuelles ou de compétences techniques. Il se réfère au processus holistique et continu de formation et au développement intégral d'un être humain, embrassant non seulement ses dimensions intellectuelles et cognitives, mais aussi ses aspects sociaux, émotionnels, moraux, physiques et spirituels. L'étymologie latine du mot, educatio, se traduit littéralement par « tirer de, conduire hors de », suggérant l'idée d'extraire le potentiel latent de l'individu et de le guider vers un état de pleine réalisation de ses capacités intrinsèques.

L'éducation implique une transformation profonde et durable, une élévation de l'individu vers un niveau supérieur de compréhension, de conscience et d'autonomie, notamment par l'acquisition de la culture, du savoir, des valeurs et des normes sociales qui régissent la vie en communauté. Elle se présente ainsi comme un processus dynamique et interactif, dont l'objectif primordial est de cultiver le potentiel unique de chaque individu et de le préparer à participer activement, de manière éclairée et responsable, à la vie de la société dans laquelle il évolue. Dans le contexte haïtien, l'éducation se heurte à des obstacles considérables qui touchent à l'accès, à la qualité, à la disponibilité des ressources et à l'adéquation des contenus aux réalités culturelles et socio-économiques spécifiques du pays.

Transmission

L'étymologie du mot « transmission » renvoie à l'idée fondamentale de passage, de transfert et de communication d'un savoir, d'une culture, d'une expérience, d'une valeur ou d'une compétence d'une personne à une autre, ou d'une génération à la suivante. Dans le cadre spécifique de l'éducation musicale, il s'agit d'un processus dynamique, interactif et souvent informel où le savoir musical, qu'il soit de nature théorique, pratique, culturelle ou émotionnelle, est transmis de manière active et engagée entre le professeur (ou le mentor, l'aîné) et l'élève (ou l'apprenti, le jeune).

Cette transmission ne se limite pas à une simple réplication passive de connaissances ou de techniques, mais se nourrit d'une interaction vivante, d'un dialogue constant et d'une expérience partagée, au sein desquels le récepteur s'approprie activement les informations, les transforme, les interprète, les contextualise et les intègre dans son propre parcours personnel et culturel. La transmission est donc un acte de partage, de médiation et de construction collective du savoir musical, qui peut revêtir des formes variées allant de l'enseignement formel dispensé en salle de classe aux pratiques informelles qui se déploient au sein des communautés. En Haïti, la transmission musicale traditionnelle joue un rôle d'une importance capitale, s'appuyant souvent sur l'oralité, l'imitation et la participation communautaire comme modes privilégiés d'apprentissage et de perpétuation des savoirs musicaux.

Musique

La musique, ou mousiké en grec ancien, constitue un concept polysémique et multidimensionnel qui se définit par une pluralité d'approches, reflétant sa richesse intrinsèque, sa complexité structurelle et sa remarquable capacité à s'adapter à des contextes culturels et historiques diversifiés. Elle peut être envisagée comme un art de combiner des sons et des silences selon des règles esthétiques, harmoniques, rythmiques et mélodiques spécifiques, dans le but de susciter une émotion particulière, de narrer une histoire captivante, de créer une atmosphère distinctive ou de communiquer un message significatif.

Toutefois, réduire la musique à cette seule dimension formelle et esthétique serait une simplification excessive qui ne rendrait pas justice à sa portée véritable et à sa signification profonde. La musique est également, et de manière indissociable, un ensemble de pratiques culturelles profondément ancrées dans l'histoire, les traditions, les contextes sociaux, les rituels, les croyances et les styles variés qui caractérisent les différentes communautés humaines à travers le monde. Elle se manifeste comme un langage universel qui transcende les frontières géographiques et les barrières linguistiques, un moyen d'expression privilégié pour les émotions les plus intimes, les identités collectives, les valeurs partagées, les aspirations communes et les formes de résistance d'une société donnée.

La musique est simultanément un produit artistique élaboré, un phénomène social complexe, un marqueur culturel distinctif, un outil politique puissant, un vecteur spirituel profond et une source inépuisable de plaisir et de divertissement. En Haïti, la musique occupe une place prépondérante dans le tissu de la vie quotidienne, les cérémonies religieuses solennelles, les événements sociaux marquants et les expressions artistiques foisonnantes, témoignant de sa vitalité inextinguible et de son importance culturelle fondamentale.

L'héritage de Fabre Nicolas Géffrard et l'émergence d'une éducation musicale en Haïti

L'histoire de l'éducation en Haïti est marquée par l'action de figures politiques visionnaires qui ont su reconnaître l'importance cruciale de l'instruction publique pour le progrès et le développement de la nation. Parmi celles-ci, la présidence de Fabre Nicolas Géffrard (1859-1867) se distingue par un intérêt particulièrement vif pour le domaine de l'instruction publique, dont l'influence s'est étendue aux sphères de la musique et des arts.

Bien que les détails précis des initiatives spécifiques qu'il a entreprises en matière d'éducation musicale nécessiteraient des investigations historiques plus approfondies, son engagement général envers l'instruction publique a indéniablement créé un contexte propice à l'émergence et à la valorisation de l'éducation artistique, y compris musicale, au sein du pays. Cette période charnière pourrait ainsi avoir jeté les fondations sur lesquelles des développements ultérieurs dans l'intégration de la musique au sein du système scolaire haïtien ont pu se construire.

L'attention soutenue que Géffrard a accordée à l'instruction publique témoigne d'une conscience aiguë de l'importance du développement intellectuel et culturel pour l'avancement de la société haïtienne nouvellement indépendante. Son administration a potentiellement encouragé la création d'institutions éducatives où les arts, et en particulier la musique, pouvaient trouver une place légitime, contribuant ainsi à une formation plus holistique et équilibrée des citoyens de la jeune nation. Cette vision progressiste de l'éducation a pu influencer positivement la perception de la musique non seulement comme une forme d'expression artistique, mais aussi comme un élément capital du développement individuel et collectif.

Les enjeux de l'éducation musicale en Haïti

L'éducation musicale en Haïti, en dépit des défis considérables et persistants qu'elle rencontre en raison de la complexité du contexte socio-économique et politique du pays, recèle plusieurs enjeux cruciaux et potentiellement transformateurs pour le développement individuel et collectif de la nation. Ces enjeux, s'ils sont abordés avec succès grâce à des politiques éducatives éclairées, des investissements adéquats et un engagement communautaire fort, pourraient avoir un impact significatif et durable sur la société haïtienne, en contribuant à la formation de citoyens éclairés, créatifs et engagés, et en valorisant le riche patrimoine culturel du pays (Lubin, Bien-Aimé & Josué, 2016)

Approche autonome et critique du monde sonore

L'éducation musicale en Haïti ne doit en aucun cas se limiter à l'acquisition de techniques instrumentales rudimentaires ou à l'assimilation de notions théoriques élémentaires. Son ambition doit être de développer chez les élèves, dès leur plus jeune âge, une capacité d'écoute active, critique et autonome des musiques qui les entourent, qu'elles soient issues du patrimoine local ou des courants internationaux, ainsi que des riches traditions musicales haïtiennes.

Il s'agit de former des auditeurs éclairés, capables d'analyser, d'apprécier, de contextualiser et d'évaluer les diverses formes d'expression musicale, en cultivant leur propre jugement esthétique, leur sensibilité artistique et leur aptitude à comprendre l'impact social et culturel profond de la musique. Cette approche pédagogique implique de familiariser les élèves avec l'histoire de la musique dans ses multiples facettes, les différents genres musicaux qui composent le paysage sonore mondial, les instruments de musique dans leur diversité, les processus complexes de création et de production musicale, ainsi que les enjeux cruciaux liés à l'industrie musicale et à la diffusion de la musique à l'ère contemporaine.

L'acquisition d'une pensée critique appliquée au monde sonore permet aux jeunes Haïtiens de transcender le rôle de simples consommateurs passifs de musique pour devenir des acteurs conscients de la signification et de l'influence multiforme de celle-ci au sein de leur société et au-delà des frontières nationales.

Apprentissage de la citoyenneté et développement des compétences sociales

À travers l'engagement dans la pratique musicale collective, qu'il s'agisse de la participation à des chorales harmonieuses, des orchestres symphoniques, des ensembles instrumentaux variés, des groupes de percussions traditionnelles aux rythmes envoûtants ou d'autres formes d'expression musicale communautaire, l'élève apprend et intériorise des valeurs fondamentales à la vie en société, telles que l'écoute attentive des autres, le respect mutuel des différences, la coopération fructueuse, la discipline personnelle, la reconnaissance de la responsabilité individuelle au sein d'un groupe et la gestion constructive des conflits interpersonnels.

La musique se révèle ainsi un puissant vecteur d'intégration sociale, d'ouverture à la richesse de la diversité des cultures humaines, de développement d'un profond sentiment d'appartenance à une communauté unie et de promotion active du dialogue interculturel. Elle favorise l'émergence de l'empathie, de la tolérance envers les opinions divergentes, de l'esprit d'équipe indispensable et de la capacité à collaborer efficacement pour atteindre un objectif commun, autant de compétences fondamentales pour l'édification d'une citoyenneté active, responsable et pleinement engagée au sein de la société haïtienne.

La musique, dans ce contexte spécifique, dépasse sa dimension purement artistique pour se transformer en un outil pédagogique d'une puissance remarquable au service du vivre-ensemble harmonieux et de la construction d'une société plus juste et équitable.

Valorisation de la langue créole et des musiques traditionnelles comme piliers de l'identité culturelle

Haïti, dans son contexte linguistique unique et complexe, marqué par le phénomène du diglossisme, offre une opportunité singulière et précieuse de valoriser la langue créole haïtienne, langue maternelle de l'écrasante majorité de la population et principal véhicule de la culture populaire vibrante, à travers l'étude approfondie, la pratique assidue et la promotion active des riches et diverses musiques traditionnelles qui font la fierté du pays.

L'exploitation pédagogique des répertoires musicaux locaux, tels que le rara avec ses défilés festifs et ses instruments à vent caractéristiques, le vodou avec ses rythmes complexes et ses chants rituels ancestraux, le twoubadou avec ses ballades romantiques et ses mélodies entraînantes, le kompa avec ses arrangements sophistiqués et ses rythmes irrésistiblement dansants, le mizik rasin avec son harmonieux mélange de rythmes traditionnels et d'influences contemporaines, et le rap créole avec ses textes engagés et sa poésie urbaine percutante, pourrait non seulement enrichir considérablement l'identité musicale nationale et consolider le sentiment profond de fierté culturelle au sein de la population, mais aussi favoriser la transmission culturelle entre les générations successives, préserver un patrimoine immatériel d'une valeur inestimable et offrir aux jeunes Haïtiens un moyen d'expression authentique, pertinent et profondément enraciné dans leur histoire et leur vécu.

L'œuvre de Francklyn Dorcé (2023), intitulée Langue, société et musique en Haïti: Connaissances et savoirs, met en lumière avec une clarté remarquable l'importance capitale de cette imbrication intime entre la langue, la société et la musique dans le processus complexe de construction et d'affirmation de l'identité haïtienne.

Développement de compétences musicales et artistiques, et stimulation de la créativité

L'éducation musicale en Haïti ne doit en aucun cas être appréhendée uniquement comme une simple acquisition de savoir-faire musical technique, tel que la maîtrise d'un instrument spécifique ou la capacité à lire des partitions musicales. Son rôle doit également consister à développer chez les élèves un ensemble de compétences transversales essentielles et aisément transférables à d'autres domaines d'apprentissage et de la vie, telles que la créativité inventive, l'imagination fertile, la capacité à aborder et à résoudre des problèmes de manière novatrice, la pensée critique affûtée, l'expression personnelle authentique, la communication efficace avec autrui, la concentration soutenue, la discipline rigoureuse et la persévérance face aux défis.

Elle encourage l'expérimentation audacieuse, l'improvisation spontanée, la prise de risque artistique calculée et le développement d'un style personnel unique, contribuant ainsi à l'épanouissement global de l'individu dans toutes ses dimensions, au développement de son potentiel artistique latent et à son aptitude à s'adapter avec agilité à un monde en perpétuelle mutation. La musique, par son essence même, se révèle être un puissant catalyseur de l'imagination et un terrain particulièrement fertile pour l'éclosion de l'innovation et de la créativité sous toutes ses formes.

Création de liens sociaux, renforcement du tissu communautaire et promotion de la paix

En offrant aux apprenants la possibilité de collaborer activement sur des projets musicaux collectifs, tels que la composition de chansons originales, l'organisation de concerts mémorables, la participation à des événements culturels locaux dynamiques ou la mise en place d'ateliers musicaux communautaires inclusifs, l'éducation musicale se transforme en un terrain privilégié pour renforcer la cohésion sociale indispensable, encourager le dialogue interculturel enrichissant, développer un solide esprit de collaboration et promouvoir activement les valeurs fondamentales de paix et de non-violence.

Les projets musicaux menés en commun créent des espaces de rencontre authentiques, de partage d'expériences, d'expression collective vibrante et de célébration joyeuse, contribuant ainsi à tisser des liens sociaux solides et durables, à renforcer le sentiment profond d'appartenance à une communauté unie et à construire un environnement social plus harmonieux, inclusif et propice à l'épanouissement de chacun.

Dans un contexte haïtien souvent marqué par des tensions sociales et politiques persistantes, l'éducation musicale peut jouer un rôle crucial et d'une importance capitale dans la promotion de la compréhension mutuelle entre les individus et les groupes, ainsi que dans la résolution pacifique des conflits qui peuvent émerger au sein de la société. La musique, dans sa capacité unique à transcender les barrières et à toucher les cœurs, se révèle être un puissant instrument de rapprochement et de construction d'un avenir plus serein et harmonieux pour Haïti.

Les défis de l'éducation musicale en Haïti

Bien que l'éducation musicale en Haïti manifeste un potentiel immense et offre de nombreux avantages substantiels pour le développement tant individuel que collectif, elle se heurte à une série de défis importants, complexes et souvent interdépendants qui entravent considérablement son essor et limitent son impact positif sur l'ensemble de la population. Ces défis, qui sont fréquemment le reflet des problèmes structurels profondément enracinés et des difficultés socio-économiques et politiques persistantes que connaît le pays, exigent des solutions novatrices, spécifiquement adaptées au contexte local et un engagement soutenu de la part de tous les acteurs concernés.

Accessibilité inégale et qualité variable de l'enseignement

L'un des principaux défis réside dans la disponibilité limitée de professeurs de musique véritablement qualifiés, compétents et profondément motivés, en particulier dans les zones rurales reculées et les quartiers urbains défavorisés, ainsi que dans la mise en place de programmes d'enseignement qui soient structurés, cohérents, pertinents et adaptés aux réalités culturelles, linguistiques et socio-économiques spécifiques à Haïti.

Il est absolument primordial de développer des formations initiales et continues de haute qualité pour les enseignants de musique, en tenant pleinement compte des particularités du contexte haïtien, et de concevoir des curricula qui valorisent la richesse incommensurable de la musique haïtienne tout en s'ouvrant aux influences musicales internationales, en intégrant des pédagogies actives et participatives qui engagent pleinement les apprenants et en utilisant des outils pédagogiques pertinents, adaptés et accessibles à tous.

De plus, il est impératif de lutter activement contre les inégalités d'accès à l'éducation musicale, en garantissant que tous les enfants et les jeunes, indépendamment de leur origine sociale ou de leur lieu de résidence, aient la possibilité de bénéficier d'un enseignement musical de qualité, dispensé par des professionnels compétents et passionnés. La formation des enseignants devrait s'inspirer de travaux musicologiques fondamentaux tels que l'Histoire du style musical d'Haïti de Claude Dauphin (2014), afin d'assurer une transmission éclairée et contextualisée du riche patrimoine musical national aux générations futures.

Infrastructures et ressources matérielles limitées

L'absence ou l'insuffisance criante d'infrastructures adéquates pour la pratique musicale, telles que des salles de musique spécialement conçues et équipées avec une acoustique appropriée, des instruments de musique en nombre suffisant et en parfait état de fonctionnement, ainsi que le manque alarmant d'outils pédagogiques et de matériaux didactiques de base (partitions musicales, manuels d'apprentissage, supports audio et vidéo pertinents, etc.) constituent un obstacle majeur et significatif au développement d'une éducation musicale de qualité en Haïti.

Les établissements scolaires, en particulier les écoles publiques qui accueillent la majorité des élèves, manquent souvent des ressources financières indispensables pour investir dans ces infrastructures et ces équipements essentiels à un enseignement musical efficace. De surcroît, la précarité socio-économique généralisée de nombreuses familles haïtiennes limite considérablement leur capacité à acquérir des instruments de musique pour leurs enfants ou à financer des cours de musique extrascolaires qui pourraient compenser les lacunes du système éducatif formel.

La conception et la mise en œuvre de solutions novatrices et durables pour pallier ce manque de ressources très important s'avèrent nécessaire, en explorant par exemple des initiatives de mutualisation d'instruments de musique au niveau communautaire ou scolaire, de création d'espaces musicaux partagés au sein des communautés, ou encore de développement de matériel pédagogique à faible coût et spécifiquement adapté au contexte local haïtien. La Cartographie de l'industrie haïtienne de la musique (UNESCO & Ayiti Mizik, 2016–2018) pourrait fournir des informations précieuses pour identifier les ressources existantes et évaluer les besoins prioritaires en matière d'infrastructures musicales à travers le pays, ouvrant ainsi la voie à des stratégies d'allocation de ressources plus efficaces.

Intégration curriculaire et reconnaissance institutionnelle

L'éducation musicale est encore trop souvent perçue comme une discipline secondaire, voire superflue ou accessoire, au sein du système éducatif haïtien, et n'est pas systématiquement intégrée de manière cohérente et obligatoire dans les curricula scolaires, en particulier aux niveaux de l'enseignement primaire et secondaire où elle pourrait avoir un impact formatif maximal sur les jeunes esprits.

Elle souffre d'un manque de reconnaissance institutionnelle et de soutien politique adéquat, ce qui se traduit concrètement par une allocation insuffisante de financements, une pénurie de personnel enseignant qualifié et une limitation du temps d'enseignement qui lui est consacré dans les emplois du temps scolaires.

Il est essentiel de mener un plaidoyer actif et soutenu pour une intégration pleine et entière de l'éducation musicale au sein des programmes scolaires nationaux, en mettant en évidence son rôle fondamental dans le développement global et harmonieux de l'enfant et du jeune, et de sensibiliser les décideurs politiques à tous les niveaux ainsi que les acteurs clés du domaine de l'éducation à son importance intrinsèque sur les plans culturel, social et cognitif.

Une reconnaissance institutionnelle accrue et explicite pourrait permettre de mobiliser des ressources financières plus importantes et de renforcer significativement la place et le statut de l'éducation musicale au sein du système éducatif haïtien dans son ensemble. Le plaidoyer de Kesler Bien-Aimé et Rency Paul (2017) en faveur de l'enseignement du patrimoine culturel haïtien dans le système scolaire s'inscrit pleinement dans cette démarche visant à obtenir une reconnaissance de l'importance de la culture, y compris musicale, comme pilier fondamental de l'éducation et du développement de la nation.

Formation initiale et continue des enseignants

La qualité de l'éducation musicale dispensée repose en grande partie sur la compétence, l'expertise et la motivation des enseignants qui en ont la charge. Or, en Haïti, la formation initiale des professeurs de musique est souvent lacunaire, voire inexistante dans de nombreux cas, et les opportunités de formation continue et de perfectionnement professionnel sont rares et difficilement accessibles.

De nombreux individus qui enseignent la musique sont des passionnés autodidactes ou des musiciens talentueux qui n'ont pas nécessairement reçu de formation pédagogique spécifique et adaptée à l'enseignement. La nécessité de mettre en place des programmes de formation initiale solides, rigoureux et spécifiquement adaptés au contexte haïtien se fait aujourd'hui particulièrement pressante. Ces dispositifs doivent valoriser la richesse et la diversité des traditions musicales locales, tout en répondant aux spécificités et aux défis du système éducatif national. Parallèlement, le développement d'opportunités de formation continue, régulières et accessibles, semble déterminant pour permettre aux enseignants en exercice de se perfectionner, de s'informer sur les approches pédagogiques innovantes et de partager leurs expériences ainsi que leurs meilleures pratiques.

La création de réseaux professionnels d'enseignants de musique et la mise en place de mécanismes de soutien et d'encadrement pédagogique efficaces pourraient également contribuer de manière significative à l'amélioration globale de la qualité de l'enseignement musical en Haïti. S'appuyer sur des institutions telles que la Société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne (SRDMH), basée à Montréal, pourrait constituer une ressource précieuse pour la conception et la mise en œuvre de programmes de formation pertinents et pour faciliter l'échange de connaissances et d'expertises entre les professionnels de l'éducation musicale.

Valorisation du patrimoine musical haïtien

En dépit de la richesse et de la diversité exceptionnelles qui caractérisent le patrimoine musical haïtien, celui-ci est encore trop souvent sous-valorisé et insuffisamment intégré au sein des programmes d'éducation musicale proposés aux élèves. Ces derniers sont fréquemment davantage exposés aux musiques occidentales qu'aux formes musicales traditionnelles qui constituent le cœur de leur propre culture.

La nécessité de rééquilibrer cette situation passe par l'attribution d'une place prépondérante à l'étude approfondie, à la pratique active et à la valorisation continue des musiques haïtiennes au sein des curricula scolaires à tous les niveaux et dans le cadre des activités musicales extrascolaires qui peuvent compléter l'enseignement formel. Cela implique concrètement de développer des ressources pédagogiques adaptées, de former adéquatement les enseignants à la transmission de ce patrimoine culturel inestimable et d'encourager activement la participation des musiciens traditionnels authentiques et des acteurs culturels locaux dynamiques dans le processus éducatif, afin d'assurer une transmission vivante et pertinente des savoirs musicaux.

La reconnaissance et la célébration de la diversité des expressions musicales haïtiennes, allant du rara vibrant au vodou spirituel, en passant par le twoubadou mélancolique et le kompa entraînant, peuvent contribuer de manière significative à renforcer le sentiment d'identité culturelle chez les jeunes générations, à favoriser un profond sentiment de fierté nationale et à préserver un patrimoine immatériel d'une valeur incommensurable pour l'avenir du pays.

Des initiatives concrètes telles que la création d'archives sonores exhaustives, la transcription rigoureuse de partitions de musique traditionnelle, l'organisation régulière de festivals et d'événements culturels mettant en lumière la richesse et la diversité de la musique haïtienne, et l'intégration de ces éléments dans les manuels scolaires et les supports pédagogiques utilisés en classe peuvent jouer un rôle essentiel et déterminant dans cette entreprise précieuse de valorisation du patrimoine musical national. Les travaux musicologiques de Claude Dauphin (1980, 1986, 2014) sur le conte chanté et la musique du vodou, ainsi que les recherches de Ralph Boncy (1987, 2000) sur les liens entre le vodou et la musique populaire, offrent des fondations académiques solides pour l'intégration de ces traditions culturelles vivantes au sein des programmes d'éducation musicale.

Manque de coordination et de collaboration entre les acteurs

Le développement harmonieux et efficace de l'éducation musicale en Haïti est fréquemment entravé par un manque regrettable de coordination et de collaboration structurée entre les différents acteurs concernés par cette problématique cruciale : le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture, les organisations non gouvernementales (ONG) actives dans le domaine de l'éducation et de la culture, les institutions culturelles publiques et privées, les écoles de musique privées qui jouent un rôle complémentaire, les artistes musiciens eux-mêmes, les communautés locales dans leur diversité et les autres parties prenantes potentiellement intéressées.

Il convient dès lors de promouvoir de favoriser activement la mise en place de plateformes de dialogue inclusives et de concertation régulière pour identifier collectivement les besoins prioritaires, partager efficacement les ressources disponibles, coordonner les initiatives entreprises sur le terrain et élaborer des stratégies communes et cohérentes pour promouvoir l'éducation musicale à tous les niveaux du système éducatif et au sein de la société civile.

Une collaboration renforcée et mieux structurée pourrait permettre d'optimiser l'utilisation des ressources souvent limitées, d'éviter les doublons et les actions redondantes, et de créer une synergie positive entre les différentes actions menées par les divers acteurs sur le terrain, maximisant ainsi leur impact collectif. La "Cartographie de l'industrie haïtienne de la musique" (UNESCO & Ayiti Mizik, 2016–2018) constitue en elle-même un exemple réussi d'initiative collaborative qui pourrait servir de modèle inspirant pour des efforts futurs dans le domaine spécifique de l'éducation musicale.

Impact des crises socio-politiques et économiques

Haïti est malheureusement un pays qui est régulièrement frappé par des crises socio-politiques et économiques d'une ampleur considérable, dont les répercussions directes et significatives se font sentir sur l'ensemble du système éducatif national, et l'éducation musicale n'est pas épargnée par ces turbulences.

L'instabilité politique chronique, la violence endémique, la pauvreté généralisée, la survenue fréquente de catastrophes naturelles dévastatrices et les épidémies récurrentes peuvent perturber gravement le fonctionnement normal des écoles, entraîner des déplacements massifs de populations vulnérables, limiter drastiquement l'accès à l'éducation pour de nombreux enfants et réduire considérablement les ressources financières disponibles pour les activités culturelles et artistiques, y compris l'éducation musicale.

Il est donc absolument vital de prendre pleinement en compte ces réalités complexes et souvent tragiques, et de développer des stratégies d'éducation musicale qui soient à la fois résilientes et adaptées aux contextes de crise, en utilisant notamment la musique comme un outil puissant de soutien psychosocial pour les populations affectées, de renforcement de la cohésion sociale au sein des communautés fragilisées et de promotion des valeurs de paix, de non-violence et de résilience communautaire face à l'adversité. Dans ces moments particulièrement difficiles, la musique peut offrir un espace d'expression cathartique, un moyen de communication au-delà des mots et une source de réconfort émotionnel pour les individus et les communautés en souffrance.

L'influence de la diaspora et les échanges culturels

Il est également d'une importance capitale de considérer l'influence significative de la diaspora haïtienne sur le développement de l'éducation musicale dans le pays. Comme le souligne avec pertinence C. Audebert (2011), la diaspora haïtienne peut être appréhendée comme un "territoire de la dispersion" qui maintient des liens culturels, économiques et sociaux forts avec Haïti.

Cette diaspora étendue peut jouer un rôle substantiel dans l'apport de ressources financières, d'expertises spécialisées et d'échanges culturels enrichissants dans le domaine de la musique et de l'éducation musicale. Les musiciens haïtiens de la diaspora, qui ont souvent acquis une formation et une expérience internationales, peuvent partager leurs connaissances et leurs perspectives avec leurs homologues en Haïti, contribuant ainsi à enrichir le paysage musical et pédagogique du pays.

De plus, les transferts culturels et les collaborations artistiques qui se développent entre Haïti et sa diaspora peuvent ouvrir de nouvelles perspectives prometteuses pour l'éducation musicale, en introduisant des approches pédagogiques innovantes et en favorisant la diffusion de la richesse de la musique haïtienne à l'échelle internationale, renforçant ainsi son rayonnement culturel.

Le rôle crucial des initiatives individuelles et des organisations locales

Au-delà des politiques gouvernementales et des initiatives mises en œuvre par les organisations internationales, le développement de l'éducation musicale en Haïti repose également de manière significative sur l'engagement passionné d'individus dévoués et sur l'action dynamique d'organisations locales ancrées dans leurs communautés.

Des musiciens talentueux, des éducateurs engagés et des associations locales travaillent souvent avec des moyens limités mais avec une détermination sans faille pour offrir des cours de musique accessibles, créer des ensembles musicaux au sein des communautés et organiser des événements culturels qui célèbrent la richesse de la musique haïtienne. Ces initiatives de base, souvent peu visibles mais d'une importance capitale, sont essentielles pour maintenir une dynamique musicale vivante et pour offrir des opportunités d'apprentissage et d'expression aux jeunes Haïtiens qui n'auraient autrement pas accès à une éducation musicale formelle.

Soutenir et renforcer ces initiatives locales est donc crucial pour pérenniser l'éducation musicale sur le terrain et pour assurer sa diffusion au sein des communautés les plus marginalisées. Des exemples concrets tels que le centre Musiphotart fondé par le compositeur et musicien Dickens Princivil, mentionné dans la bibliographie, illustrent parfaitement l'importance vitale de ces acteurs locaux dans la promotion de la musique et de l'éducation artistique en Haïti. De même, le Haïti Jazz Club créé par le musicien et chercheur Claude Carré (s. d.), qui s'investit activement dans la formation de jeunes musiciens haïtiens au jazz et aux musiques apparentées, témoigne de l'impact profond que peuvent avoir les initiatives individuelles portées par une passion et un engagement inébranlables.

L'apport potentiel des technologies numériques

Dans un contexte de ressources matérielles souvent limitées, l'intégration judicieuse des technologies numériques pourrait ouvrir de nouvelles perspectives et offrir des opportunités inédites pour l'éducation musicale en Haïti. L'accès à des ressources pédagogiques en ligne de qualité, à des tutoriels interactifs, à des logiciels de création musicale intuitifs et à des plateformes de collaboration à distance pourrait potentiellement compenser en partie le manque d'instruments physiques et la pénurie d'enseignants spécialisés dans certaines régions reculées du pays.

Des initiatives ciblées visant à améliorer l'accès à internet et à fournir des outils numériques adaptés aux écoles et aux communautés pourraient ainsi ouvrir de nouvelles voies pour l'apprentissage et la pratique musicale, en rendant l'éducation musicale plus accessible et plus engageante pour un plus grand nombre de jeunes.

Cependant, il est impératif de tenir compte de la fracture numérique existante et de veiller à ce que ces technologies soient accessibles à tous les segments de la population, en particulier aux communautés les plus marginalisées qui risquent d'être laissées pour compte dans cette transition numérique. Des efforts spécifiques doivent être déployés pour garantir une inclusion numérique équitable dans le domaine de l'éducation musicale.

Conclusion : vers un avenir musical éducatif plus riche et inclusif en Haïti

L'éducation musicale en Haïti se trouve indéniablement à un moment charnière de son histoire. Les défis à relever sont nombreux et d'une complexité certaine, mais le potentiel de transformation sociale, culturelle et individuelle qu'elle recèle est immense et ne demande qu'à être pleinement réalisé.

En s'appuyant sur la richesse inestimable de son patrimoine musical unique, en valorisant sa langue créole et sa culture vibrante, et en reconnaissant les bénéfices cognitifs, sociaux et émotionnels profonds de la musique, Haïti a la capacité de construire un avenir où l'éducation musicale joue un rôle central et déterminant dans le développement holistique de ses jeunes générations et dans le renforcement de son identité nationale si singulière.

Pour que cette vision devienne une réalité tangible, une approche concertée et multisectorielle est absolument indispensable, impliquant une collaboration étroite entre le gouvernement à tous les niveaux, les organisations dynamiques de la société civile, les artistes créatifs, les éducateurs passionnés, la diaspora engagée et la communauté internationale solidaire.

Des investissements stratégiques dans la formation initiale et continue des enseignants de musique, la fourniture de ressources matérielles adéquates et accessibles à tous, l'intégration curriculaire pleine et entière de la musique dans les programmes scolaires nationaux, la valorisation active et la promotion du riche patrimoine musical local, le soutien aux initiatives locales innovantes qui œuvrent sur le terrain et l'exploration des opportunités prometteuses offertes par les technologies numériques sont autant de pistes essentielles à explorer et à mettre en œuvre pour bâtir un système d'éducation musicale de qualité, inclusif et accessible à tous les Haïtiens, sans distinction d'origine ou de condition sociale.

Un tel système éducatif musical aura la capacité de libérer pleinement le potentiel créatif et culturel unique de chaque individu, contribuant ainsi à l'épanouissement d'une nation fière de son héritage et tournée vers un avenir de promesses. La musique, dans sa capacité singulière à unir les cœurs, à inspirer les esprits et à transformer les vies, se révèle être un atout précieux et irremplaçable pour l'avenir d'Haïti, un vecteur d'espoir et de résilience pour un peuple qui a tant à offrir au monde.

Références

Audebert, C. (2011). La diaspora haïtienne : Vers l’émergence d’un territoire de la dispersion ? Dans C. A. Célius (Dir.), Le défi haïtien : Économie, dynamique sociopolitique et migration (pp. 193–212). L’Harmattan.

Bien-Aimé, K., & Paul, R. (2017). Pour une école qui nous rassemble au lieu de nous diviser : Plaidoyer pour l’enseignement du patrimoine culturel haïtien dans notre système scolaire. Ref-Culture.

Boncy, R. (1987). La nouvelle musique haïtienne. Conjonction : Revue franco-haïtienne, (176), 162–170.

Boncy, R. (2000). Vaudou et musique populaire en Haïti. Mémoire d’Encrier.

Carré, C. (s. d.). Les musiques d’Haïti. Africultures.

UNESCO & Ayiti Mizik. (2018). Cartographie de l’industrie haïtienne de la musique (2016–2018). https://www.unesco.org/creativity/fr/articles/cartographie-de-lindustrie-haitienne-de-la-musique

Dauphin, C. (1980). Le cont-chanté comme lieu d’accumulation d’un savoir musical. Yearbook of the International Folk Music Council, 12, 77–83. https://doi.org/10.2307/767655

Dauphin, C. (1986). Musique du vaudou : Fonctions, structures et styles. Editions Naaman.

Dauphin, C. (2014). Histoire du style musical d’Haïti. Mémoire d’Encrier.

Dorcé, F. (2023). Langue, société et musique en Haïti : Connaissances et savoirs. Publibook.

Lubin, E., Bien-Aimé, K., & Josué, È. (2016). Initiation au patrimoine culturel d’Haïti = Inisyasyon nan patrimwàn kiltirèl peyi Dayiti : Manuel à l’usage des élèves du nouveau secondaire. Bukante Editorial.

A propos de l'auteur