Table des matières

Ce « petit » commentaire prend en compte le chapitre 5 du livre de l'historien et historien de l'art Carlo Avierl Célius qui s'intitule Création plastique d'Haïti, Art et culture visuelle en colonie et postcolonie, publié aux Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 2023. Cet ouvrage, comme son titre l'indique, fait la radiographie de l'histoire de l'art et de la culture visuelle en Haïti depuis la période précolombienne en passant par la colonie de Saint-Domingue pour arriver jusqu'à la période contemporaine.

Précisons que dans le chapitre 5, nous commentons le sous-titre « Culte de la liberté et culte des héros » que nous intitulons La mort de Jean-Jacques Dessalines : scission et bataille mémorielle avec des sous-titres La mort de l'Empereur et la scission du pays et La réunification du pays et l'idéologie de couleur.

Comment peut-on saisir la bataille mémorielle entre les dirigeants haïtiens suite à la mort de l'Empereur Jacques Ier ? Entre exaltation et obstruction de la mémoire, comment comprendre le culte d'héroïsation des dirigeants ?

A. La mort de l'Empereur et la scission du pays

À la suite de la mort de Dessalines (1er janvier 1804 - 17 octobre 1806), le pays se divise en deux : Henry Christophe (17 février 1807 - 28 mars 1811) dans le Nord et l'Artibonite et Alexandre Pétion (10 mars 1807 - 2 juin 1816) dans l'Ouest et le Sud. Ainsi, la bataille mémorielle s'engage, car chaque chef d'État ressent le besoin de s'ériger comme conscience contemplative, mémorielle ou encore mythique, quitte à effacer la mémoire de l'autre. Cette bataille mémorielle, pour citer Carlo Avierl Célius, « reflète les conflits qui traversaient les nouvelles élites qui se structuraient en tant que classe dirigeante » (Célius 2023 : 233). Puisque « [d]éjà, sous les dehors du culte de la liberté proprement dit, s'engagent même des candidats à l'héroïsation » (ibid.).

Le général en chef Jean-Jacques Dessalines, qui sera plus tard sacré empereur, était déjà proclamé héros de son vivant. Son héroïsation a permis de construire cette conscience qu'il est le représentant des dieux, pour ainsi dire un envoyé : ce sont les dieux eux-mêmes qui valident et justifient ses actions :

« Grâces soient rendues à la divinité de nous avoir conservé un héros dont les jours nous sont si précieux ! Vous êtes le vrai fondateur et le sauveur de notre liberté et de notre immortelle Indépendance, vous qui avez tout sacrifié pour notre patrie, [...] (ibid. : 234). »

Comme nous l'avons mentionné précédemment, avec la mort de Dessalines le 17 octobre 1806, on assiste à la scission du pays : chaque chef d'État veut éclipser la mémoire de l'autre ou procéder à « sa propre héroïsation » (ibid.). Henry Christophe, par exemple, exclut les généraux de l'Ouest lorsqu'il érige une colonne commémorative à la Citadelle. Alexandre Pétion, de son côté, fait de même lorsqu'il décore la grande salle du Palais national de Port-au-Prince : il exclut les généraux du Nord. Dans le salon de sa villa, en lettres d'or, il rend hommage à Toussaint Louverture aux côtés des grands hommes de l'histoire occidentale comme Thémistocle, Annibal et Alexandre. Car pour Pétion, Toussaint symbolise le « martyr de la liberté » ou encore « le premier héros national » (ibid : 242).

Notons que les conflits politiques qui ont occasionné l'assassinat du premier chef d'État haïtien Jean-Jacques Dessalines ne lui ont pas permis d'avoir des funérailles dignes de son titre : après son assassinat, son corps fut abandonné et enterré sans cérémonie. Il faut attendre 1845, sous la présidence de Rivière Hérard, pour que l'image héroïque de Dessalines ou sa mémoire soit réhabilitée : cette réhabilitation sera instituée de manière définitive et officielle en 1875. Célius cite l'historien Thomas Madiou en ces termes :

« Géant antique, il ne dresse son monument que par des sueurs et du sang. Son œuvre est l'effet de cette profonde conviction que le peuple de notre île ne doit être heureux que par l'Indépendance. Il immola tous ceux des siens qui résistèrent à son entreprise. Ne reculant devant aucun obstacle, il demeura inflexible toutes les fois qu'il fallut frapper (ibid. : 246). »

Henry Christophe subit le même sort que Dessalines dans le sens qu'il ne peut faire son entrée au panthéon après sa mort : on doit négocier son enterrement pendant la nuit à la citadelle à la suite de son suicide.

B. La réunification du pays et l'idéologie de couleur

Avec la mort de Christophe et de Pétion, le pays se réunifie à nouveau et les hommes de l'Ouest prennent le pouvoir, pour ainsi dire la République triomphe. Pour les hommes de l'Ouest, en l'occurrence Jean-Pierre Boyer (20 octobre 1820 - 9 février 1843), héritier de la République de l'Ouest, il faut combattre la mémoire des hommes du Nord ou tout ce qui rappelle le personnage de Dessalines. C'est dans ce contexte, sur le fond d'idéologie de couleur, qu'Alexandre Pétion est le seul président à avoir des funérailles nationales et une sépulture exposée sur la place publique : ce monument est consacré à « la postérité, [à] la Liberté et [à] l'Égalité » (ibid. : 235). Bien plus, sur le bouclier du dieu Mars qui participe au décor du tombeau d'Alexandre Pétion, on peut lire le nom de Jean-Pierre Boyer. Cela revient à dire que, tout en héroïsant la mémoire d'Alexandre Pétion, le président Boyer institue également son propre culte d'héroïsation. À la lumière de Célius :

« Sur la gravure de la mort de Pétion, la République éplorée est consolée par le Temps qui désigne le nom de Boyer inscrit sur le bouclier de Mars. Désormais, la République, qui aurait été détruite, surgit, ressuscitée, et, de sa main victorieuse, confie les armes à Boyer. Il s'agit de fonder, à la faveur de la nouvelle conjoncture, le propre leadership de Boyer, de procéder à son héroïsation ; une auto-héroïsation, [...]. Boyer est ainsi déjà "immortel" aux côtés des braves et immortels défenseurs de la liberté et de l'indépendance nationale disparus (ibid. : 237). »

En revendiquant la mémoire de Pétion — considéré comme le père de la patrie — et de Toussaint, le président Jean-Pierre Boyer rejette la mémoire de Dessalines et de Christophe qu'il qualifie de tyrannique. Car à ses yeux, Pétion n'a jamais fait couler les larmes de personne. « De père de la République d'Haïti, Pétion est ainsi devenu, à sa mort, le père de la patrie (ibid. : 245) ». Carlo Avierl Célius se réfère à Madiou :

« Du 29 au 31 mars, le corps de Pétion demeura exposé sur un lit de parade dans la grande salle du palais transformée en chambre ardente, et jour et nuit, le peuple de la ville et des campagnes vint prier avec un profond recueillement au pied de celui que tout le monde appelait le Père de la patrie (ibid. : 245). »

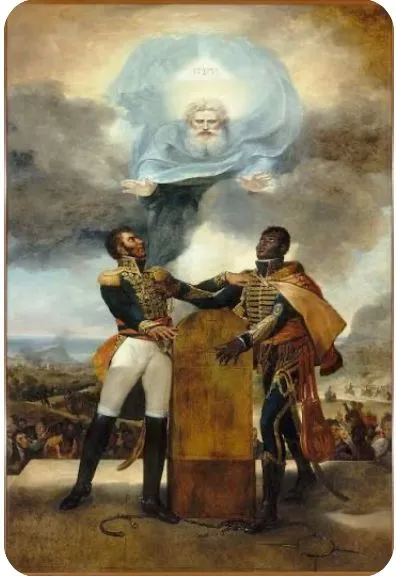

Puisqu'il faut célébrer la réunification du pays, l'éveil de la mémoire de grandes figures du passé devient impératif (ibid. : 243). Cependant, la figure de Dessalines pose encore un problème aux hommes de l'Ouest. Pour pallier cette situation, la figure de Toussaint apparaît comme fédératrice pour les partisans de Christophe et de Dessalines : ce dernier fut surtout le personnage à honnir, qu'il fallait oublier. C'est la raison pour laquelle un journaliste africain connu sous le nom de Félix Darfour fut condamné à mort et exécuté pour avoir dénoncé l'accaparement du pouvoir par les mulâtres (ibid). Ce qui explique aussi pourquoi, en recevant comme cadeau le tableau Le Serment des ancêtres du peintre Guillaume Guillon-Lethière (1760-1832) qui illustre l'union des noirs et des mulâtres par la figure de Pétion et de Dessalines, le gouvernement de Boyer préfère l'offrir à la cathédrale métropolitaine au lieu de l'exposer dans les espaces étatiques. Néanmoins, malgré la censure mémorielle qui est axée sur « le fond d'idéologie de couleur », et puisqu'il faut célébrer l'unité du pays, Jean-Pierre Boyer « fut le premier Chef d'État haïtien (ibid. : 241) » à célébrer la mémoire de Toussaint. Car pour lui, contrairement à Dessalines, Toussaint fut un modèle pour ses compatriotes. Tout comme il l'a fait avec Pétion, Boyer s'auto-héroïse à travers l'image de Toussaint Louverture. Pourquoi ? Célius nous explique :

« N'ayant pas été lui-même au premier rang des généraux de la guerre d'indépendance, Boyer pouvait, au temps de l'auto-héroïsation, procéder à la désignation des deux premiers héros nationaux par un acte public. Ce n'est pas par de grandes toiles destinées aux édifices de l'État, mais par ces images légères imprimées en un certain nombre d'exemplaires, donc en toute logique, commandées pour être distribuées, qu'il choisit de célébrer Ogé et Toussaint. Mais dans quelles circonstances cette commande a-t-elle eu lieu ? Quelle fut son importance, en termes quantitatifs ? Et quelles ont été les conditions et le rayon de distribution de ces images ? Une chose est sûre : nous sommes en 1821-1822 et le fait majeur est la réunification avec le Nord. Comment célébrer l'unité retrouvée ? Comment l'exprimer de manière crédible aux yeux de tous ? Surtout pour le premier chef d'État à n'avoir pas été en première ligne de "l'armée indigène". L'éveil de la mémoire de grandes figures du passé devient impératif. Mais lesquelles choisir ? Au moins une à laquelle peuvent s'identifier les anciens partisans du ou des camps adverses. Le "tyran" qui vient de tomber se nomme Christophe. Quant à Dessalines, la complicité des hommes de l'Ouest dans son assassinat, au premier rang desquels Pétion, rend encore difficile sa sortie du purgatoire. La figure de Toussaint s'impose alors comme la seule pouvant être offerte aux anciens partisans de Christophe et de Dessalines. Boyer va même jusqu'à s'identifier (ou permettre qu'il soit identifié) en quelque sorte à lui dans un double "portrait". Un gage de l'union des couleurs (ibid. : 242-243). »

En somme, l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, l'Empereur à cette époque, a occasionné la scission du pays. Sur le fond d'idéologie de couleur, chaque chef d'État se livrait à détruire la mémoire de l'autre, à s'auto-héroïser et à revendiquer la mémoire de ses pairs. Cette préoccupation sera remplacée lorsqu'il s'agira pour les intellectuels de combattre les théories racistes, les « stéréotypes coloniaux » qui rangent l'homme noir au même rang que le singe et de montrer leur capacité à entrer dans la civilisation...

Orso Antonio DORÉLUS