Table des matières

Dans la conception de mon projet La poétique du Jazz, cet album où jazz et poésie s’entrelacent, une question m’a traversé : comment détourner l’élan vers l’amour charnel pour l’élever à la hauteur de l’humanité ? Comment, à travers une mélodie, substituer à l’ivresse intime la ferveur collective, l’appel de l’humanisme ?

À cet instant, un poème s’est imposé à moi avec l’évidence de la nécessité :

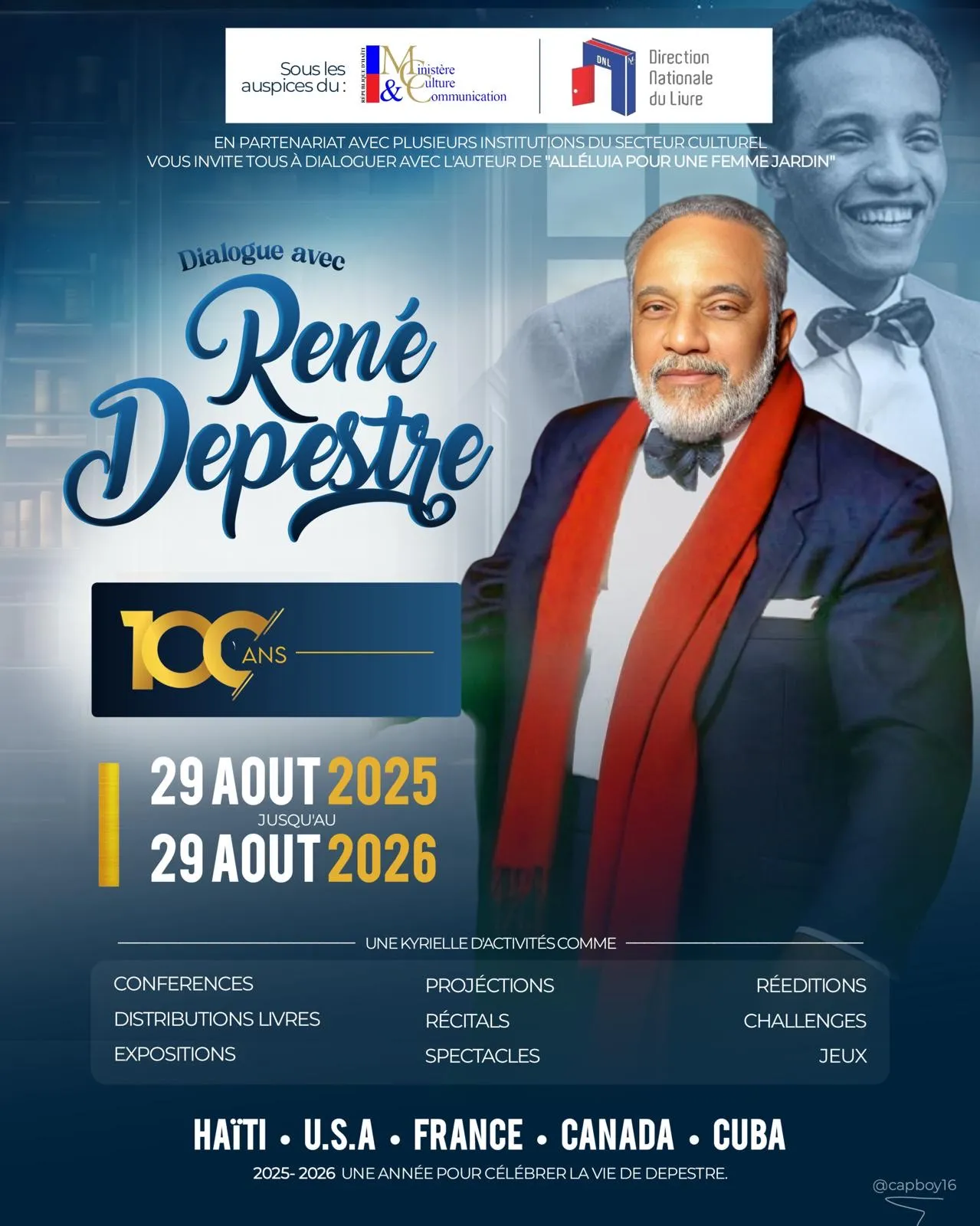

Je ne viendrai pas ce soir de René Depestre. Comment parler d’humanité sans rappeler ce texte tiré de son recueil Étincelles (1945) ? Comment ignorer la voix d’un poète qui, face aux souffrances du monde, choisit de s’abandonner lui-même, de sacrifier la chaleur des bras aimés pour rejoindre la grande communauté humaine blessée ?

Ce poème est une offrande. Depestre, en poète traversé par les orages de l’histoire, rappelle que la passion privée, si belle soit-elle, perd de son éclat lorsque le cri des opprimés emplit la nuit. Ce n’est pas un reniement de l’amour, mais une fidélité à quelque chose de plus vaste que l’intime. L’homme de chair devient l’homme du monde. Le désir se mue en responsabilité. L’érotique s’efface devant l’éthique. Le refus de se livrer à l’étreinte n’est pas un abandon, mais un engagement : celui de répondre à l’appel des autres, d’entendre le cri des humiliés, d’élever l’amour au rang d’une fraternité universelle.

Dans La poétique du Jazz, je ne me suis pas contenté de chanter le poème. Je me suis laissé emporter par le souffle, l’âme et la sensibilité du poète, davantage que par ses mots eux-mêmes. Le texte m’a guidé vers une projection musicale qui ne cherche pas à répéter mais à prolonger. Le piano trace les contours mélancoliques du refus, la guitare installe une gravité acoustique, les inflexions blues et la résonance soul ouvrent l’espace à une ferveur vibrante. La musique épouse ses silences, souligne ses élans, amplifie la gravité de ses images. Le poème demeure, non dans la stricte fidélité des vers, mais dans l’énergie qui les traverse et que j’ai voulu rendre audible.

Il est frappant de constater à quel point le parcours de René Depestre rend cette lecture évidente. Né en Haïti, exilé par la dictature, compagnon des révolutions et des espérances, il a traversé le siècle en homme debout. À cent ans, il incarne la fidélité à une parole poétique qui n’a jamais séparé la volupté du combat, l’érotisme de l’engagement, l’élan vital de la solidarité humaine. Sa poésie est une danse, mais une danse qui sait se transformer en marche, en cri, en résistance face à la nuit.

Dans Je ne viendrai pas ce soir, l’être amoureux s’efface devant l’être collectif. L’étreinte se suspend pour laisser place à l’urgence d’une fraternité blessée. Et pourtant, loin d’opposer l’intime et le politique, Depestre les relie : son refus est aussi une manière de dire que l’amour véritable ne peut s’épanouir que dans un monde libéré de ses chaînes.

Dire ou chanter Depestre aujourd’hui, c’est rappeler que l’art ne peut se suffire à lui-même. Il ne s’agit pas de fuir dans la beauté pour ignorer les laideurs du monde, mais de faire de la beauté une arme et une consolation. Le jazz, avec ses syncopes et ses silences, ses élans et ses brisures, est pour moi le miroir de cette tension entre l’intime et le collectif. C’est un chant qui, à travers le refus d’une nuit d’amour, célèbre une nuit plus vaste : celle des luttes humaines, des douleurs partagées et des espérances qui attendent le matin.

Je ne viendrai pas ce soir n’est pas un poème d’amour différé. C’est un rappel que la poésie, comme la musique, nous oblige à sortir de nous-mêmes. Ce poème nous invite à renoncer, parfois, à ce qui nous est le plus cher, pour répondre à ce qui nous est le plus nécessaire : la fidélité à l’humanité.

Et mon amour, si « je ne viendrai pas ce soir », c’est pour mieux revenir demain, chargé d’un amour plus vaste, d’un amour plus humain.

Pennsylvanie, le 30 août 2025