Achille Mbembe et la critique postcoloniale

Mbembe refuse l'étiquette postcoloniale mais dialogue avec cette critique ; ses concepts éclairent la violence contemporaine en Haïti.

Une perspective éclairée les sociétés contemporaines. Cette rubrique donne la parole à des experts, chercheurs et professionnels pour analyser en profondeur une question d’actualité, proposer des arguments solides et éclairer le débat public avec rigueur et discernement.

Mbembe refuse l'étiquette postcoloniale mais dialogue avec cette critique ; ses concepts éclairent la violence contemporaine en Haïti.

L'aménagement linguistique en Haïti perpétue les injustices historiques ; l’État privilégie le français, marginalise le créole, et maintient l’exclusion institutionnelle.

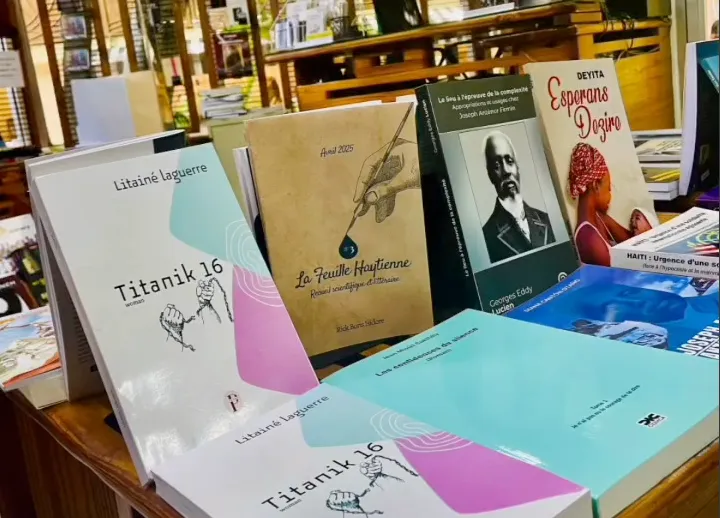

Analyse critique de Titanik 16 de Laguerre : le créole haïtien comme langue formelle de résistance, non folklore ni misérabilisme.

Analyse des perspectives postcoloniales de Saïd, Spivak et Bhabha, distinguant postcolonial et décolonial face aux attaques antiwokes contemporaines.

Cet article explore le rôle possible de la justice transitionnelle en Haïti face à l’impunité et à la crise des droits humains.

Cet article plaide pour une éducation citoyenne et patrimoniale intégrant le vodou et le créole dans les politiques publiques.

Une analyse critique des classes sociales en Haïti, appelant à des enquêtes empiriques rigoureuses pour fonder les catégories sociologiques.

Ayiti ap viv yon gwo kriz sosyal : vyolans, pèsekisyon, ensekirite, kraze enstitisyon, rayisman, ak silans total bò kote elit yo.

Analyse psychosociale de la violence des gangs armés en Haïti, en lien avec la socialisation, les représentations et l’environnement.

Cet essai interroge la possibilité du consentement en contexte de domination et propose l’éthique du care comme alternative.

L'éducation musicale en Haïti : potentiel transformateur social et culturel malgré des défis d'accès, de ressources et de reconnaissance institutionnelle.

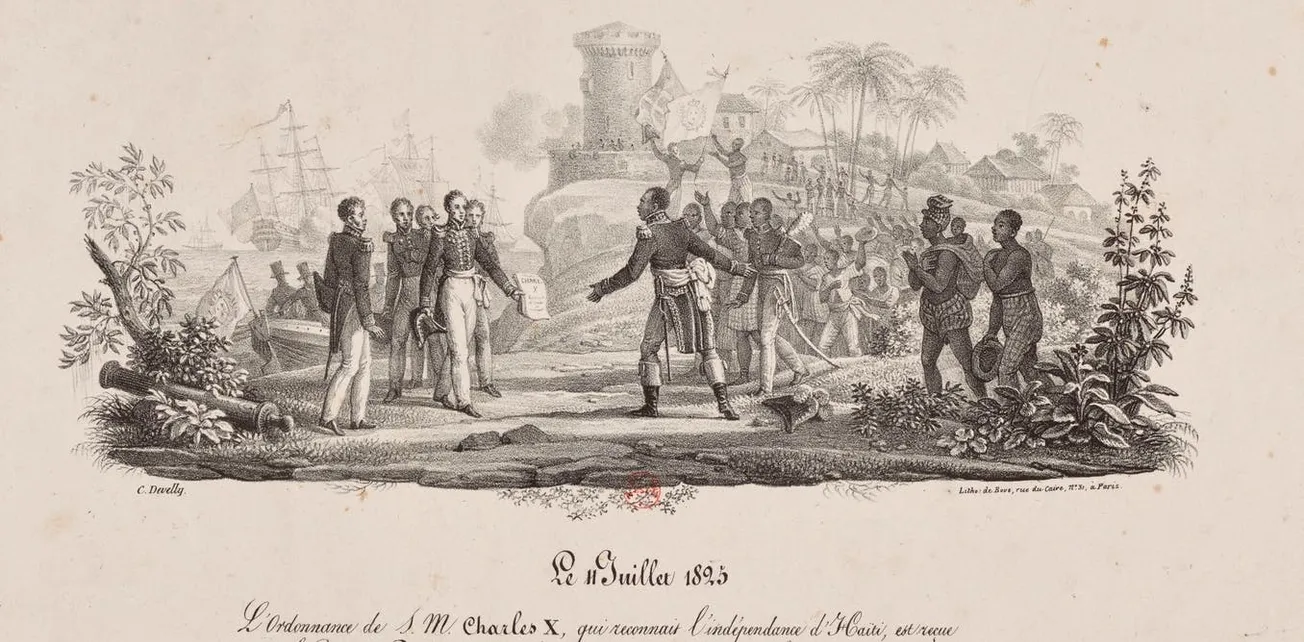

L’essai explore la continuité du travail forcé en Haïti, de l’esclavage à la dette, révélant une colonialité persistante.

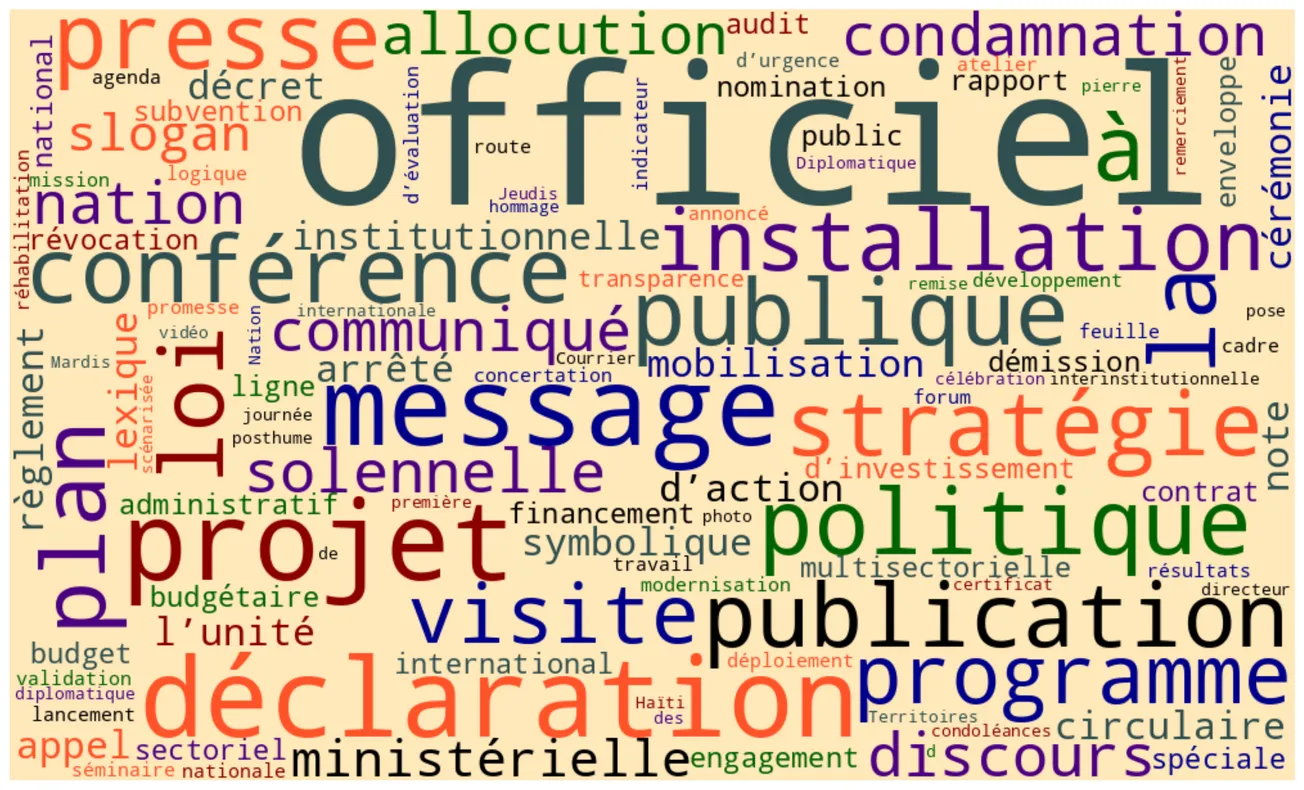

L'État haïtien déploie le bullshit comme discours vide pour simuler sa présence, masque son inefficacité délibérée et perpétue sa captation des ressources.

L’essai analyse 48 Rebecca comme une déconstruction des normes de masculinité en Haïti, explorant amour, vulnérabilité et réconciliation.

Le système judiciaire haïtien perpétue le colonialisme en imposant le français, excluant ainsi la majorité créolophone de l'accès à la justice.

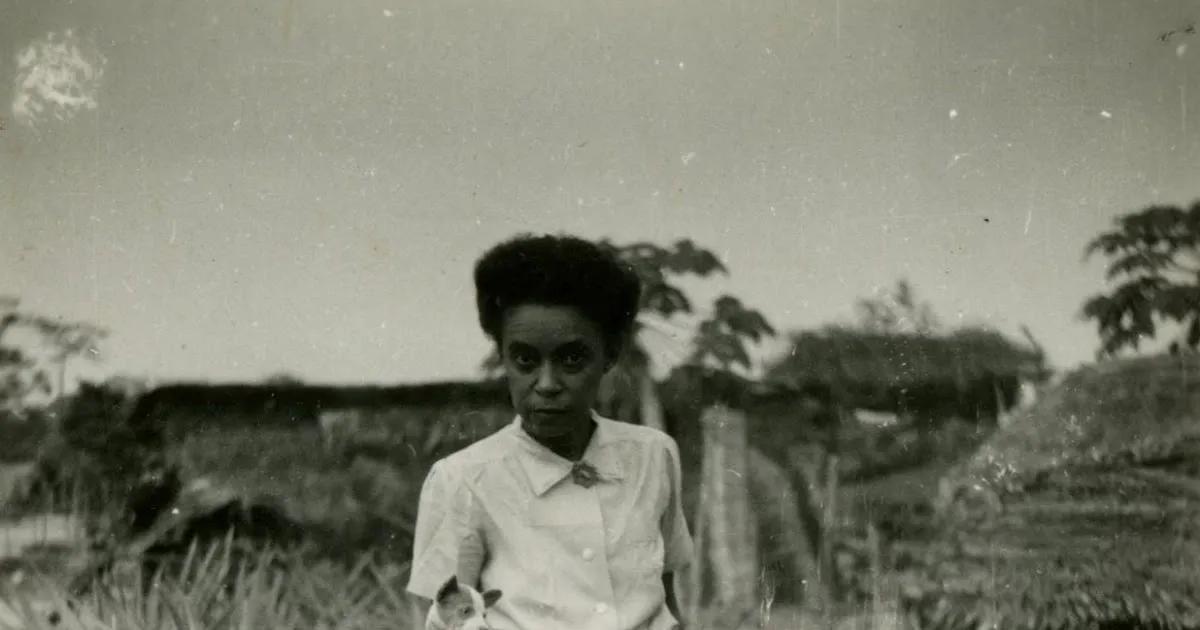

Relecture critique de l'essai de Suzanne Comhaire-Sylvain, Vieillir à Port-au-Prince (1975)[1]